Bauen

Was ist wichtig, um beim Bauen eine Gemeinschaft zusammenzubringen sowie bestehende Gebäudehistorie und Materialien wertzuschätzen?

- Das (Um-)Bauen mit Workshops und Besichtigungen partizipativ gestalten

- Den Zusammenhang zwischen Baukosten, Mietenberechnungen und Gemeinwohlrendite durchschauen

- Einen Umgang mit bestehenden Materialien und Gebäudestrukturen finden

1. Partizipativ bauen

Verschiedene Rollen beim Bauen

Da viele gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte Bestandsgebäude umnutzen, ist das Umbauen ein zentrales Element. Auf der Baustelle oder beim Bauen haben wir verschiedene Rollen identifiziert, die eng zusammenarbeiten. Für uns ist es immer im Sinne des gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes, wenn sich alle Beteiligten über die Zielsetzung und Verankerung im Gemeinwohl bewusst sind.

Bauherr*innen

- Einzelpersonen oder Gesellschaften können in der Rolle der Bauherr*innen sein.

- Sie beauftragen und finanzieren den Bau und sind in der Haftung für alles, was auf der Baustelle geschieht.

- Einige Aufgaben können sie bei externen Dienstleister*innen beauftragen.

- Unbedingt sollten sie die Versicherungen im Blick halten, zum Beispiel die Bauherren-Haftpflichtversicherung und eine Bauleistungsversicherung. Diese Versicherungen decken Schäden während der Bauzeit durch unvorhersehbare Ereignisse wie Unwetter oder Vandalismus ab.

Architekt*innen

- Sie erarbeiten gemeinsam mit den anderen Beteiligten ein Konzept für die Umbauten, prüfen deren technische Machbarkeit und übertragen die Maßnahmen in Entwurfs- beziehungsweise Baupläne.

- Außerdem übersetzen sie diese in konkrete Maßnahmen und erstellen daraus wiederum Terminpläne für den Bauprozess (sogenannte Bauzeitenpläne) sowie Ausschreibungsunterlagen, Vergabe an Handwerksfirmen und andere Fachplaner*innen sowie Gutachter*innen.

- Die Architekt*innen schätzen neben der Bauzeit auch die Baukosten in einer Baukostenschätzung. Im weiteren Verlauf des Bauprozesses passen sie die Kostenberechnung für die Baukosten einschließlich Baunebenkosten an. Diese bilden die Grundlage für alle weiteren Finanzplanungen.

- Sie können auch die Projektsteuerung am Bau oder die Bauleitung übernehmen.

- Architekt*innen werden schon lange vor Start der Bauarbeiten beauftragt.

- Oft sind sie in der Planungsphase auch Teil von Beteiligungsprozessen. Die Zeit und der Mehraufwand hierfür müssen zusätzlich beauftragt werden.

Bauleitung

- Die Bauleitung übernimmt das Management und die Kontrolle über Kosten, Termine und die Qualitäten der Baumaßnahmen auf der Baustelle selbst. Das heißt, die Bauleitung stellt sicher, dass die Maßnahmen genauso umgesetzt werden, wie sie in der Planung erdacht und errechnet wurden.

- Die Bauleitung steuert die Leistungen aller ausführenden Fachplaner*innen, Handwerksfirmen und Gutachter*innen und bringt ihr technisches Sachverständnis ein.

- In der Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI) wird diese Rolle auch als Objektüberwachung bezeichnet.

- Achtung: In manchen Landesbauordnungen (BauO) wird unter der Bezeichnung Bauleitung auch die Person verstanden, die sicherstellt, dass bei einer Baustelle alle Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie das öffentliche Baurecht eingehalten werden.

Projektsteuerung

- Unserer Erfahrung nach ist die Rolle der Projektsteuerung sehr zentral.

- Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass der*die Bauherr*in selbst oder jemand sachkundiges Drittes die Projektsteuerung ausführt.

- Übernehmen externe Dienstleister*innen diese Rolle, dann vertreten sie in Teilbereichen den*die Bauherr*in und kontrollieren, ob Qualitäten-, Termin- und Kostenziele eingehalten werden.

- Sie setzen sich für eine lösungsorientierte Kommunikation ein und halten gegebenenfalls weitere Terminzusammenhänge wie die Terminstruktur der zustimmungspflichtigen politischen Gremien im Blick.

- Gerade wenn der*die Bauherr*in kein Fachwissen im Immobilien- und Baubereich hat, sind sie eine zentrale Schnittstelle zwischen Planer*innen und Bauherr*in.

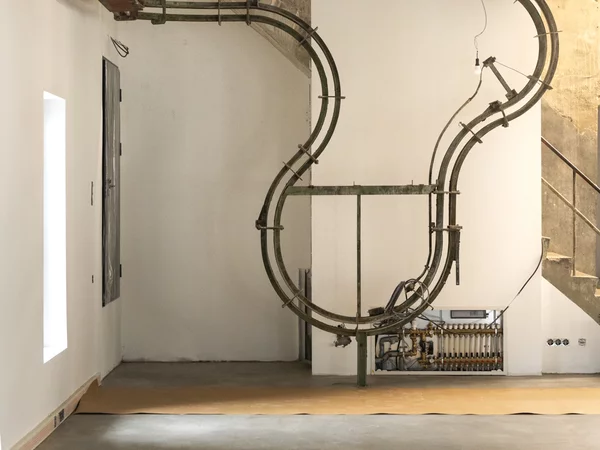

Technische Gebäudeausrüstung (TGA) beziehungsweise Planer*innen

- Die TGA-Planer*innen sind für die Planung der technischen Bestandteile des Gebäudes und deren Funktionsfähigkeit zuständig, das heißt für Lüftung, Heizung, Energieversorgung, Beleuchtung und Strom.

- Von ihnen gezeichnete Baupläne dienen den Handwerker*innen als Vorlage zur Umsetzung.

- Welche weiteren Sachverständigen gebraucht werden, ist von der Bauaufgabe abhängig und stellt sich meist schon in der Planungsphase heraus.

Handwerker*innen beziehungsweise Gewerke

- Sie setzen die geplanten Baumaßnahmen um, beschaffen Materialien und bauen sie gemäß der Planung und Ausschreibung von Architekt*innen und TGA-Planer*innen ein.

Hausmeister*innen

- Wichtig sind bei einer Baustelle nicht zuletzt die Personen, die erreichbar sind, die Gebäude kennen, auf- und abschließen und zum Beispiel frühmorgens neu ankommenden Firmen auf der Baustelle Orientierung geben.

Bauaufsichtsbehörde beziehungsweise kommunale Verwaltung

- Sie prüft und genehmigt den Bau per Baugenehmigung und nimmt den fertigen Bau ab.

- Während der Bauzeit können Kontrollen zur Sicherheit und zum Arbeitsschutz durchgeführt werden.

Mieter*innen

- Sie sind entweder bereits Mieter*innen während der Bauzeit, müssen über Bauarbeiten informiert sein und in der Regel auch Einschränkungen durch Lärm, Dreck oder Umwege ertragen. Oder sie beziehen die Räume nach dem (Um-)Bau.

- Auch vor und während der Bauphase sind Bestandsmieter*innen Teil der Entwicklung und arbeiten zum Beispiel an Sharing-Konzepten an zentraler Stelle mit.

- Ihre Einzugstermine sind abhängig vom Baufortschritt. Die Termine sollten nur mit einer belastbaren Zeitplanung kommuniziert werden, damit die Einzüge entsprechend geplant werden können.

- Im Eigenausbau können Mieter*innen ihre Flächen selbstständig weiterbauen. Dafür ist in den Mietverträgen genau zu vereinbaren, in welchem Zustand die Flächen übergeben werden.

- Andererseits können einzelne Mietparteien gegen einen höheren Preis auch zusätzliche Ausbauten wünschen. Welche Leistungen das sind, wie viel sie kosten und in welcher Qualität sie ausgeführt werden, muss ebenfalls im Mietvertrag festgelegt werden.

Nachbar*innen

- Direkte Nachbar*innen beziehungsweise die Eigentümer*innen von angrenzenden Grundstücken müssen insbesondere bei geplanten Abrissmaßnahmen und Fundamentarbeiten oder Grenzbebauung vorher einbezogen werden.

- Gutachten über den Bautenzustand der Nachbargebäude zu beauftragen, ist sinnvoll – gerade in einem älteren Baubestand. So entstehen keine statischen Risiken.

- Wir haben außerdem gute Erfahrungen damit gemacht, die gesamte unmittelbare Nachbarschaft einige Wochen vor Baustart über den Baubeginn und mögliche Lärmbelästigungen zu informieren. Zum Beispiel über Briefkasteneinwürfe oder Aushänge.

- Auch Banner an Bauzäunen und Gerüsten können über die Maßnahmen informieren.

- Darüber hinaus können Nachbar*innen im Bauprozess aktiv dabei sein, wenn zum Beispiel Bauworkshops oder andere Möglichkeiten dazu einladen, sich während der Bauphase zu engagieren.

Mitbauen

In einem gemeinwohlorientierten Bauprozess sind für uns Transparenz und Offenheit essenziell. Wir setzen auf eine stetige Einbindung der Gemeinschaft, soweit es Baurecht und Baustellensicherheit zulassen.

Bei einem Bauworkshop bauen zukünftige Nutzer*innen, Nachbar*innen und Interessierte: Sie legen selbst Hand an und gestalten den Bauprozess hautnah mit. Es geht uns darum, dass sie gemeinschaftlich an baulichen Elementen des Projekts mitwirken und ein tieferes Verständnis für die baulichen Entscheidungen und die räumliche Gestaltung entwickeln. Wir haben erlebt, wie eine Gruppe durch ein gemeinsames (Hand-)Werk zusammenwächst und wie liebevoll zum Beispiel gemeinsam gebaute Hochbeete genutzt werden.

Wichtig ist: Es kann schneller losgehen, wenn Ausstattung wie Bauhelme, Gummistiefel und Sicherheitsschuhe in ausreichender Anzahl verfügbar sind.

2. Baukosten berechnen

Baukosten

Bau- und Herstellungskosten sind Kosten, die mit der Planung, Errichtung und Sanierung einer Immobilie und der Baufinanzierung verbunden sind. DIN-Norm 276 teilt die Kosten der Immobilienentwicklung in Kostengruppen ein. Kosten für die spätere Instandsetzung sind davon getrennt zu berechnen. Alle Kosten werden in der Mehrjahresplanung berücksichtigt.

- Grundlage Flächenberechnungen: Die DIN 277 normiert die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten im Hochbau und dient als Grundlage zur Berechnung von Flächen. Also zum Beispiel ist genau festgelegt, was als Nutzfläche zählt. Die genauen Flächenberechnungen dienen dann wiederum als Grundlage für die Errechnung der Baukosten.

- Erwerbskosten: Kosten für den Kauf eines Grundstücks oder einer Bestandsimmobilie, inklusive Notar- und Gerichtskosten beziehungsweise Kaufnebenkosten.

- Grundstückskosten (Kostengruppe 100 nach DIN 276): Kosten für das Grundstück, inklusive Notar- und Gerichtskosten sowie Grunderwerbsteuer. Bei Projekten, die Grundstücke im Erbbaurecht übernehmen und in denen auf die Erhebung des Erbbauzinses verzichtet wird, solange der*die Erbbaurechtsnehmer*in gemeinnützig ist, entfällt dieser Posten zum Teil.

- Baukosten: Alle Kosten, die für die eigentliche Bauausführung anfallen, einschließlich Materialien, Arbeitskosten, Bauleitung und Bauüberwachung. In der DIN-Norm 276 werden diese Kosten in Baukonstruktion (Kostengruppe 300) und technische Anlagen (Kostengruppe 400) unterschieden.

- Außenanlagen (Kostengruppe 500 nach DIN 276): Diese Posten berücksichtigen sowohl das Abtragen als auch das Neuaufbauen von Konstruktionen, Vegetationsflächen und Beeten.

- Baunebenkosten inklusive Planungskosten (Kostengruppe 700 nach DIN 276): Genehmigungsgebühren, Versicherungen während der Bauzeit, Vermessungskosten, Erschließungskosten und eventuelle Abbruchkosten. Nach der DIN-Norm 276 zählen zu den Baunebenkosten auch die Planungskosten. Das sind Honorare für Architekt*innen, Ingenieur*innen und andere Fachplaner*innen sowie Gutachten und Genehmigungen, die für die Planung und Durchführung des Baus notwendig sind. Die Baunebenkosten machen unserer Erfahrung nach mehr als ein Viertel der gesamten Baukosten aus.

- Finanzierungskosten (Kostengruppe 800 nach DIN 276): Zinsen für die geliehenen Fremdmittel, Gebühren für die Kreditbereitstellung und eventuelle Absicherungskosten.

Außerdem wichtig zu Baukosten

- Budgetgenauigkeit: Eine präzise und realistische Kalkulation der Baukosten ist essenziell, um finanzielle Engpässe zu vermeiden. Besonders bei Bestandssanierungen haben wir erlebt, wie schnell unvorhergesehene Kosten auftreten können. Ein ausreichender Puffer hilft, solche Überraschungen abzufedern. Dafür schauen wir bei Risikopositionen genau hin und setzen zusätzlich einen allgemeinen prozentualen Risikoaufschlag von etwa 20 Prozent an.

- Zeitplanung: Verzögerungen im Bauprozess können die Finanzierung belasten. Eine Verschiebung der Fertigstellung ist besonders für Bestandsmieter*innen und künftige Mieter*innen schwierig. Wir planen Zeiträume möglichst mit Raum für Unvorhergesehenes und kommunizieren Verzögerungen zeitnah und transparent.

Miethöhen fair berechnen

Ein wirtschaftlich selbsttragendes, gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt wird durch Mieteinnahmen getragen. Die Mieteinnahmen dienen

- der Rückzahlung der Fremdmittel inklusive Zinsen,

- der Finanzierung von Gemeinwohlaktivitäten im Stadtteil und

- der Bereitstellung von Raum zur gemeinnützigen Nutzung im Stadtteil.

Unser Anspruch ist, dass die Mieten, Neben- und Energiekosten langfristig für die Mieter*innen erschwinglich sind. Dazu orientieren wir uns: an den Mietniveaus im Stadtteil, an gesetzlichen Vorgaben für geförderten Wohnraum und am Modell der Kostenmiete.

Bei der Mietpreisberechnung von Wohnraum ist außerdem zu beachten, dass für geförderten Wohnraum Mietobergrenzen gelten, die nicht überschritten werden dürfen. Sie richten sich nach jeweils gültigen Förderkonditionen.

Zugleich dürfen eingenommene Mieten das ortsübliche Niveau im Rahmen der Gemeinnützigkeit nicht deutlich unterschreiten. Denn zu geringe Mieten werden als Individualförderung gewertet. Dies widerspricht dem Gedanken der Gemeinnützigkeit, da durch gemeinnützige Projekte die Allgemeinheit gefördert werden soll – und eben keine Einzelinteressen von nicht gemeinnützigen Unternehmen oder Privatpersonen.

Das Modell der Kostenmiete

Das Modell der Kostenmiete bietet für die Berechnung der Miethöhen weitere Orientierung. Es stellt eine gute Möglichkeit dar, Mietpreise aufgrund der realen Bau- und Herstellungskosten zu berechnen. Diese Kalkulationen können dann mit den am Markt erzielbaren Mieten abgeglichen werden.

Eine Erkenntnis: Sind die umgelegten Herstellungskosten höher als die bestehende Mietbelastung in der Umgebung, dann deutet das darauf hin, dass der Finanzierungsplan nicht tragfähig ist. Zuletzt erleben wir immer häufiger, dass die baulichen Herstellungskosten nur mit Unterstützung durch öffentliche Fördermittel eine leistbare Miete ermöglichen.

Ein Hinweis zum Modell der Kostenmiete: Das Modell wurde nach der Zweiten Berechnungsverordnung für den sozialen Wohnungsbau ausformuliert. Es wird seit 2003 nicht mehr für öffentlich geförderte Bauprojekte angewendet. Es ist aber weiterhin ein nützliches Instrument für gemeinwohlorientierte Projekte.

Download

Erfahrungswerte Kosten

- Ladet eine Liste mit Erfahrungswerten als Anhaltspunkte für Kostenhöhen herunter. Die Angaben sind ohne Gewähr, variieren von Projekt zu Projekt und sind als grobe Orientierung gedacht.

- Eine zentrale Erkenntnis ist: Auch ein gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt erfordert vorausschauende Planung und Puffer für Unvorhergesehenes von etwa 20 Prozent der geschätzten Kosten. Ein transparentes und faires Finanzierungsmodell wirkt auf langfristige wirtschaftliche Stabilität hin und ermöglicht mehr Gemeinwohl.

3. Umgang mit dem Gebäudebestand

Bauen im Bestand

In unseren gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten bauen wir meist im Bestand um. Damit bleiben Gebäude wie alte Textilfabriken oder Siedlungsbauten über ihren Errichtungszweck und ihre ursprüngliche Nutzung hinaus funktionsfähig und nutzbar.

In der vorhandenen Bausubstanz sind Ressourcen und Energie gespeichert – die sogenannte graue Energie. Ihre Nutzung, beispielsweise durch Erhalt und Umbau, reduziert die Menge an notwendiger Energie für die durchzuführenden Baumaßnahmen. Denn die graue Energie geht beim Umbau nicht verloren. Sie wird weiter genutzt. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Umwelt, die nicht durch Entsorgung von Abrissmaterialien, den Ressourcenaufwand für Neubau und die Transporte von Materialien belastet wird.

Nutzt ihr vorhandene Gebäude weiter und orientiert euch an Bestehendem, knüpft der Umbau an die Identität des Ortes an und entwickelt diesen charakteristisch und unverwechselbar weiter. Die Historie und kulturelle Werte, die sogenannte goldene Energie, gehen nicht verloren, sondern werden durch einen behutsamen Umgang mit dem Bestand wertgeschätzt. Sanierung und Erweiterung fügen Neues hinzu.

In der KoFabrik haben wir zum Beispiel einen Teil eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes einer Eisenhütte aufgestockt. Hier hat die Erweiterung der Geschossfläche zu einem wirtschaftlich tragfähigen Betriebskonzept beigetragen.

In Wohnhäusern aus der Jahrhundertwende am BOB CAMPUS haben wir die Grundrisse den heutigen Wohnbedürfnissen angepasst. So bleiben sie möglichst langfristig nutzbar.

Download

Baumaterialien wiederverwenden

Ladet diese Checkliste zum Thema Re-Use von Baumaterialien herunter und nutzt, wo es geht, gebrauchte Baumaterialien.