Gemeinsam planen

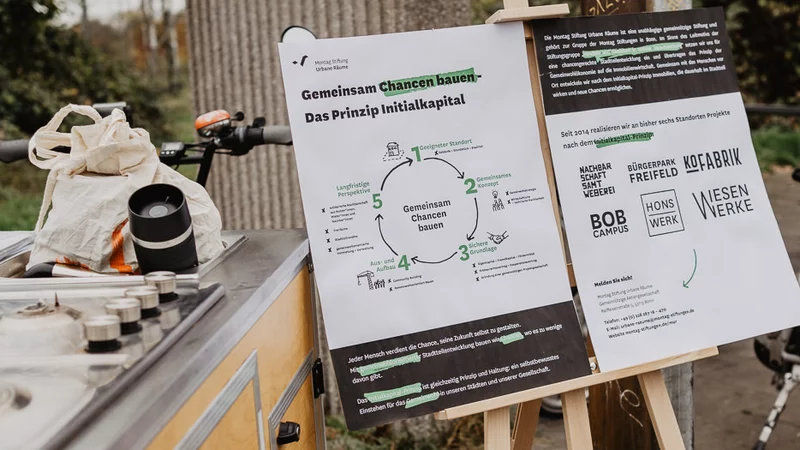

Sobald eine mögliche Immobilie gefunden ist, startet die Planungsphase. Denn Immobilienprojekte für mehr Gemeinwohl im Stadtteil starten mit einer Immobilie, das heißt einem bebauten oder unbebauten Grundstück. Dafür muss es eine langfristige Nutzungs- und Ankaufperspektive geben. Für uns haben sich mindestens 2.000 Quadratmeter vermietbare Nutzfläche für als knapp machbar herausgestellt, damit ein Konzept wirtschaftlich tragfähig sein kann – ohne auf zusätzliche Zuschüsse oder Förderungen im Betrieb angewiesen zu sein.

In der Planung bringen wir möglichst früh viele Perspektiven durch partizipative Formate zusammen. Wir führen eine Bestandsanalyse des Stadtteils mit den dort bestehenden sozialen und nachbarschaftlichen Angeboten durch, legen die Grundlagen für eine Machbarkeitsstudie und untersuchen die konkrete Bausubstanz der Immobilie. Auch die wirtschaftliche Machbarkeit ist bereits früh relevant.

Eine Strategie für das Gemeinwohl

Eine Gemeinwohlstrategie formuliert die Projektziele und beschreibt Prozesse, um diese zu erreichen. In der Gemeinwohlstrategie stellt ihr dar, wie das Immobilienprojekt wirtschaftlich stabil bleibt und gleichzeitig den größtmöglichen Mehrwert für den Stadtteil schafft. Partizipation und Beteiligung sind wichtige Grundlagen für die Erstellung der Gemeinwohlstrategie, denn ihr entwickelt sie aus den Erfahrungen vieler Akteur*innen, die ihre Perspektiven einbringen.

In einer Gemeinwohlstrategie fließt vieles zusammen: die Möglichkeiten des Gebäudes, erste Wirtschaftlichkeitsberechnungen und die Ziele für mehr Chancengerechtigkeit und Teilhabe im Stadtteil.

In der Gemeinwohlstrategie führt das Projektentwicklungs-Team die Untersuchungsergebnisse aus Quartiersstudie, Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zusammen. Daraus werden die Projektziele entwickelt und Methoden beschrieben, um diese zu erfüllen.

- Die Quartiersstudie untersucht, was der Stadtteil braucht und wie die Nachbarschaft mitmachen und gemeinsam profitieren kann. Dafür bringen Bewohner*innen und Akteur*innen – zum Beispiel im Rahmen von Workshops und Stadtteilwerkstätten – ihre Erfahrungen und Meinungen für erste Nutzungsszenarien ein.

- Eine Machbarkeitsstudie untersucht, was baulich und planungsrechtlich möglich ist und wie viel ein Umbau in verschiedenen Szenarien kostet. Szenarien können sich im Nutzungsmix, in der Ausstattungs- und Ausführungsqualität und im Umfang der Baumaßnahme unterscheiden. Sie zeigen also auf, was es zum Beispiel bedeuten würde, einen Gebäudeteil aufzustocken oder etwas anzubauen.

- Aus Quartiers- und Machbarkeitsstudie entsteht ein Nutzungskonzept mit einer an den örtlichen Bedarfen orientierten Nutzungsmischung.

- Die Ergebnisse sind die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Mehrjahresplanung.

Die Gemeinwohlstrategie führt all diese Erkenntnisse zusammen, formuliert Projektziele, beschreibt konkrete Maßnahmen und erstellt einen Zeit- und Kostenplan. Sie wird im Laufe des Projektes flexibel an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Als Dokument hilft sie, die ursprünglichen Ziele im Blick zu behalten. Klappt mal etwas nicht so wie geplant, dann sind wir offen und flexibel für alternative Methoden.

Download

Muster Gemeinwohlstrategie

Ladet eine Muster Gemeinwohlstrategie herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

Quartiersstudie erstellen

Für eine gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung ist es unverzichtbar, Stadtteil, Bewohner*innen und bestehende Angebote kennenzulernen. Eine Quartiersstudie belegt, welche Teile des Stadtteils welchen Charakter haben, wer und was wie erreichbar ist und welche Angebote es bereits gibt. Im Rahmen der Quartiersstudie können alle Erkenntnisse über den Stadtteil in Bezug zum Gebäude und Grundstück gesetzt werden, um die es geht. Bedarfe werden realistisch mit den Möglichkeiten des Ortes abgeglichen.

Folgende Punkte untersuchen wir im Rahmen einer Quartiersstudie:

- Soziale Analyse: trägt Daten zur Bevölkerungsstruktur und Aussagen zu den Bedürfnissen der Menschen, die im Quartier leben, zusammen.

- Sozialräumliche Analyse: zeigt bestehende kulturelle Angebote auf und beschreibt formelle und nicht formelle Bildungsangebote, Einrichtungen der migrantischen Selbstorganisation, Kinder-, Jugend- und Seniorenangebote im Stadtteil.

- Wirtschaftliche Analyse: erhebt und analysiert lokale Ökonomien sowie lokale Kaufkraft, Miet- und Kaufpreise von Immobilien und gewerbliche Infrastrukturen.

- Stadträumliche und infrastrukturelle Analyse: umfasst den baulichen Zustand der Gebäude im Stadtteil, die öffentlichen Einrichtungen, die Verkehrsanbindung des Ortes und bestehende Frei- und Erholungsräume.

- Nutzungsanalyse: stellt bestehende Angebote und Nutzungen im Quartier dar und zeigt Potenziale für weitere Nutzungen und geschützte Räume (safer spaces beziehungsweise braver spaces) für die Nachbarschaft auf.

Methodisch setzen wir neben quantitativen Analysen und Gesprächen mit Akteur*innen auf Beteiligungsformate wie Workshops und Stadtteilwerkstätten, bei denen Menschen zusammenkommen. Dort beschreiben sie, was aus ihrer Sicht Stärken im Stadtteil sind und was fehlt oder stört. Außerdem haben wir gute Erfahrungen mit aufsuchenden Methoden der Beteiligung gemacht, um noch direkter mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam mit Anwohner*innen und lokalen Akteur*innen werden Lebenssituationen und Bedürfnisse vor Ort deutlich.

Aus diesen Bausteinen entsteht ein Bild des Stadtteils und seiner Potenziale. So können fundierte Entscheidungen getroffen werden, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und die Nachbarschaft aktiv einbeziehen. Bei der Erstellung einer Quartiersstudie kann ein erfahrenes Stadtentwicklungsbüro ein wertvoller Partner sein.

Download

Muster Ausschreibung für eine Quartiersstudie

- Ladet eine Muster Ausschreibung für eine Quartiersstudie herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt. Diese exemplarische Ausschreibung gibt einen Überblick über die Anforderungen einer Quartiersstudie. Es ist hilfreich, auch die Beteiligungsformate eng abzustimmen und den Prozess flexibel und in engem Austausch zu gestalten.

- Hier findet ihr außerdem Beispiele von Quartiersstudies für unsere Projekte in Mönchengladbach-Rheydt Quartiersstudie Rheydt (PDF) und in Köln-Worringen Quartiersanalyse Krebelshof (PDF)

Machbarkeitsstudie erstellen

Die Machbarkeitsstudie ist aus unserer Sicht eine zentrale Grundlage für die Entwicklung eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird geprüft, ob ein Gebäudeumbau, ein Neubau oder eine Erweiterung sowie die Errichtung oder Qualifizierung von Freiflächen baulich-technisch, wirtschaftlich und baurechtlich realisierbar sind. Mit ihrer Hilfe lassen sich Risiken frühzeitig erkennen, bevor größere Investitionen anstehen.

Wer ist dabei? Projektinitiator*innen (Bauherr*innen), Architekt*innen und Fachplaner*innen. Gemeinsam schauen sie sich Gebäude und Grundstück genau an, analysieren den Zustand, die Möglichkeiten beziehungsweise Begabungen, berechnen Kosten und prüfen baurechtliche Hürden. Für die technische Machbarkeitsuntersuchung muss ein Architekturbüro beauftragt werden. Gemeinsam mit dem Architekturbüro besprecht ihr, welche weiteren Planenden einbezogen werden. Die Architekt*innen beziehen auch die Expertise der entsprechenden Behörden ein. Es empfiehlt sich, in dieser Phase als Bauherr*in Kontakte in die Fachplanungsabteilungen der (Bau-)Behörden aufzubauen. Um die Komplexität und Hürden zu verstehen und die Besonderheiten der Gemeinwohlorientierung zu verdeutlichen, hat es für die Umsetzung unserer Projekte geholfen, bei möglichst vielen Terminen dabei zu sein.

- Das Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung ist ein detaillierter Bericht. Dieser zeigt, wie realistisch die Umsetzung ist, welche Kosten aufkommen und ob das Projekt voraussichtlich genehmigt werden kann.

- In der Ausschreibung für die Studie sollte genau beschrieben sein, was untersucht werden muss. Das können zum Beispiel technische Anforderungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Kostenszenarien oder Details zu Nutzungsszenarien sein. In der Ausschreibung kann die Suche nach passenden Fördermöglichkeiten als Aufgabe enthalten sein.

- Zusätzlich zu den Ergebnissen der technischen Machbarkeitsuntersuchung durch das Architekturbüro sind viele andere Daten und Plangrundlagen einzuholen und zu prüfen. Das kann gerade bei Bestandsgebäuden einige Aspekte umfassen, die aufwendiger erscheinen - aber nach und nach ein realistisches Bild der Kosten für einen möglichen Umbau aufzeigen. Eine Orientierung zu möglichen Untersuchungen ist in der Checkliste Machbarkeitsstudie enthalten.

Download

Checkliste für eine Machbarkeitsstudie und Muster Ausschreibung Machbarkeitsuntersuchung

- Die Checkliste für eine Machbarkeitsstudie listet auf, welche Schritte relevant sind und sein können, wenn man ein Grundstück und ein Gebäude auf das Potenzial hin untersucht, sie gemeinwohlorientiert zu entwickeln.

- Das Muster für die Ausschreibung einer technischen Machbarkeitsuntersuchung umfasst die Projektbeschreibung, Ziele, Leistungen, Anforderungen an die Auftragnehmer*innen sowie Zeitplan und Vergütung. Ladet sie euch herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt.

Nicht vergessen

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Gleichzeitig zur Machbarkeitsstudie entsteht die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Je mehr Erkenntnisse aus den Untersuchungen bestehen, desto genauer können die Baukosten geschätzt werden.

Ebenfalls sind erste Überlegungen zum späteren Betriebskonzept und zum Betriebsmodell beziehungsweise der Trägerstruktur im späteren Betrieb an einem früheren Zeitpunkt in der Projektuntersuchung wichtig. Die Ergebnisse beeinflussen die Wirtschaftlichkeitsberechnung und das Nutzungskonzept der Räume maßgeblich.

Partizipativ planen

Viele Menschen, viele Perspektiven – genau das macht gemeinwohlorientierte Projekte aus. Transparenz, Vertrauen und Identität entstehen, wenn die Erfahrungen, das Ortswissen und die Fähigkeiten möglichst vieler Menschen einbezogen werden.

Hier findet ihr:

- Grundlegende Methoden, die in verschiedenen Partizipationsformaten hilfreich sind,

- genauere Beschreibungen von Formaten wie Stadtteilwerkstatt, Workshop oder offenen Planungstagen,

- Näheres zur Erstellung und Nutzung von Modellen zur Veranschaulichung und zum Mitmachen,

- Methoden und Wissen zu aufsuchender Beteiligung,

- Hinweise zur Einrichtung eines Lenkungskreises mit Vertreter*innen der Kommune beziehungsweise Stadtverwaltung,

- was bei einem offiziellen Bebauungsplan-Verfahren an formeller Beteiligung vorgesehen ist,

- wie ein Schulentwicklungsprozess aufgesetzt wird.

Heute schon an übermorgen denken

Der Zeitrahmen ist entscheidend: Gemeinwohlorientierte Immobilien sollen über Jahrzehnte hinweg dem Stadtteil und seinen Bewohner*innen nutzen. Deshalb gilt bei uns: alle – von Bewohner*innen bis zu Kooperationspartner*innen – kontinuierlich einbinden. Sie sollen nicht nur am Anfang mitreden, sondern auch während des gesamten Prozesses aktiv Verantwortung übernehmen können. So bringt eine frühzeitige Perspektive für den künftigen Betrieb schon wichtige Punkte ein, bevor überhaupt etwas umgebaut oder gebaut wird.

Grundsätzliches zu Partizipation

Ernsthafte Einbindung der lokalen Gesellschaft

- Aus unserer Erfahrung ist Partizipation erfolgreich, wenn die Einladung wirklich viele erreicht. Dafür ist es wichtig, Bewohner*innen und lokale Akteur*innen früh einzubinden und Kommunikationskanäle zu nutzen, die sie bereits kennen.

- Das können lokale Tages- oder Wochenzeitungen, soziale Medien, Mailverteiler, Stadtteilgremien, Postwurfsendungen oder Ankündigungen auf dem Wochenmarkt sein.

- Auch Plakate in der Nachbarschaft oder in Ladengeschäften sind bewährte Wege, um Aufmerksamkeit zu schaffen.

- Häufig hilft es auch, auf Mund-zu-Mund-Propaganda zu setzen und gut vernetzte Personen beziehungsweise Multiplikator*innen persönlich einzuladen.

- Weitere Informationen zu Kommunikation

- Der Ort sollte gut und möglichst barrierearm erreichbar und bekannt sein. Je nachdem, wer teilnehmen soll, sind Zeitpunkt und Ort zu wählen. Dabei sind Schul-, Ferien- und Arbeitszeiten sowie religiöse Feiertage oder Feste zu berücksichtigen.

- Weitere Erfahrungen für einen möglichst barrierearmen Veranstaltungsablauf

Transparenz, Offenheit, Erwartungsmanagement

- Klare Kommunikation über Ziele, Abläufe und die Verwendung der Ergebnisse hat in den von uns begleiteten Projekten Vertrauen geschaffen.

- Es hilft, ehrlich zu sein, wenn Fragen noch offen oder Ideen nicht umsetzbar sind – etwa aufgrund technischer, rechtlicher oder wirtschaftlicher Hürden. Auch die Grenzen der Beteiligung müssen transparent sein.

- Diese Offenheit sorgt für realistische Erwartungen und stärkt die Akzeptanz.

- Sobald Ideen zu einer Immobilie öffentlich werden, entstehen unserer Erfahrung nach schnell Erwartungen und Wünsche. Ein gutes Erwartungsmanagement ist gefragt. Das bedeutet zum Beispiel, immer deutlich zu machen, welche Entscheidungen noch getroffen oder geändert werden können und welche nicht oder welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das Projekt hat.

- Auch Zeiträume für Verhandlungen und Bauprozesse deutlich und möglichst realistisch zu kommunizieren, kann Verständnis für die Länge des Prozesses erzeugen.

Vielfältige Beteiligungsformate

- Unterschiedliche Formate laden Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven ein, diese einzubringen.

- Regelmäßige Angebote wie Workshops, Ideenmärkte oder Rundgänge haben sich dabei bewährt.

- Zielgruppenspezifische Ansätze machen den Austausch noch wertvoller: Kinder und Jugendliche können zum Beispiel per Emoji oder über eine App über Raumqualitäten entscheiden. So kommen alle miteinander über den Ort ins Gespräch.

- Für viele ist die räumliche Vorstellung zentral. Mitmachmodelle der Gebäude und Freiflächen sorgen für Anschaulichkeit und Interaktion.

Diskussionen professionell moderieren

- Erfahrene Moderator*innen stellen sicher, dass auch diejenigen gehört werden, die sonst weniger zu Wort kommen. Sie lenken den Fokus auf die Perspektiven der Beteiligten und zeigen Rollenkonflikte auf.

- Diese Aufgabe sollte nach Möglichkeit von einer anderen Person als der Projektleitung übernommen werden, um Neutralität zu gewährleisten.

Dokumentation und Nachbereitung

- Bei unseren Immobilienprojekten hat sich gezeigt, wie wichtig eine sorgfältige Dokumentation und Auswertung der Ergebnisse ist.

- Sie hilft, die gewonnenen Erkenntnisse gezielt in die nächsten Schritte einzubringen und Menschen zu informieren, die im weiteren Projektverlauf dazukommen.

- Besonders hilfreich ist eine auch für Menschen ohne Fachwissen verständlich verfasste Aufbereitung.

- Weitere Erfahrungen dazu, wie Veranstaltungen möglichst barrierearm gestaltet werden können, haben wir an anderer Stelle gesammelt.

Weitere Informationen beim Netzwerk Bürger*innen-Beteiligung

- 2012/13 hat das Netzwerk Bürgerbeteiligung “10 Anforderungen an eine gute Bürgerbeteiligung” (PDF, externer Link) veröffentlicht

Stadtteilwerkstatt

Eine Stadtteilwerkstatt ist ein Beteiligungsformat im Rahmen der Entwicklung der näheren Umgebung oder eines konkreten Gebäudes. Ziele einer Stadtteilwerkstatt sind, mit vielen Menschen aus der Nachbarschaft Bedarfe und Potenziale für den Ort zu identifizieren, eine Vision und Lösungsansätze gemeinsam zu erarbeiten sowie die Teilnehmenden untereinander und mit den Projektmacher*innen zu vernetzen. Das Spektrum an Perspektiven und Bedarfen der Stadtteilgesellschaft dient als eine wichtige Grundlage für weitere Planungen.

Anhand von Gesprächen und unterschiedlichen Methoden werden bestehende und zukünftige Bedarfe ermittelt. Unsere Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, so konkret wie möglich zu werden. Zugleich sollte deutlich werden, dass nicht alles, was erarbeitet wird, umgesetzt werden kann. Eine oder mehrere Stadtteilwerkstätten durchzuführen, ist sowohl in der Planung als auch im weiteren Projektverlauf hilfreich.

Teilnehmende

- Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, alle Bewohner*innen und Interessierten öffentlich einzuladen.

- Eine Stadtteilwerkstatt ist ein Ort, an dem Architekt*innen, Fachplaner*innen und Nachbarschaft miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam Lösungen erarbeiten.

- Dabei hat es sich bewährt, Methoden zu nutzen, die der Vielfalt und Anzahl der Teilnehmenden Rechnung tragen und ihre persönlichen Hintergründe berücksichtigen.

- Der Einladung einer im Vorfeld breit angekündigten und kommunizierten Stadtteilwerkstatt folgen, nach unseren Erfahrungswerten, zwischen 80 und 120 Personen.

Mögliche Anlässe und Inhalte

- Eine Stadtteilwerkstatt kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten sinnvoll sein: zur Bedarfsermittlung, zur Verfeinerung der Planung, während des Umbaus und im Betrieb.

- Je nach Zeitpunkt und Anlass sind unterschiedliche Leitfragen sinnvoll, zum Beispiel:

- Welche Potenziale hat das Gebäude?

- Welche Gemeinwohl-Angebote braucht das Viertel?

- Welche möglichen Nutzungen brauchen wie viel Fläche?

- Welche Nutzungen können sich die gleichen Flächen teilen?

- Was kann in den Räumen beziehungsweise auf den Gemeinwohlflächen passieren?

- Wer übernimmt die Verantwortung für die Verwirklichung?

Ablauf und Methoden

- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Stadtteilwerkstatt zu gestalten. Ihr könnt entweder die gesamte Zeit mit kleinen Workshops und Gruppendiskussionen in einer Gesamtgruppe arbeiten und die Ergebnisse anschließend gemeinsam reflektieren.

- Alternativ könnt ihr mehrere zeitgleiche Stationen anbieten, die ein ständiges Kommen und Gehen ermöglichen und deren Reihenfolge frei wählbar ist.

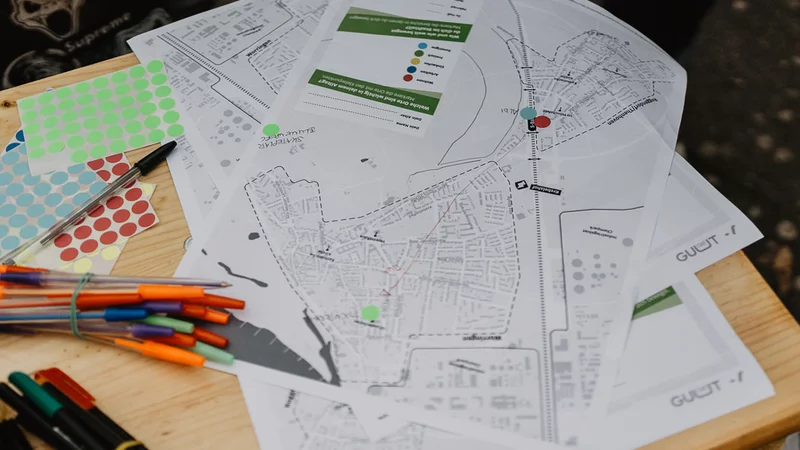

- Besonders hilfreich finden wir Methoden wie: die Selbst-Verortung im Stadtteil auf einer Karte oder anhand eines Umgebungsmodells; ein Schwarzes Brett für den Stadtteil, auf dem bestehende Angebote gezeigt werden und Vernetzung möglich wird; Führungen durch Gebäude und über das Grundstück.

- Vielfalt in den Methoden sorgt dafür, dass unterschiedliche Perspektiven gleichberechtigter einfließen, und erleichtert auch eher introvertierten Personen die Teilhabe.

Zeit

- Für uns hat sich gezeigt: Ein klarer Zeitrahmen mit gut kommunizierten Start- und Endzeiten hilft.

- Für Bewohner*innen eignen sich besonders Termine am Abend oder am Wochenende, da reguläre Arbeitszeiten oft eine Teilnahme erschweren.

- Offene und flexible Formate, die keine durchgehende Anwesenheit erfordern, sind für Menschen mit wenig Zeitressourcen zugänglicher.

Ort

- Wir empfehlen, die Immobilie, die gemeinwohlorientiert entwickelt werden soll, direkt als Veranstaltungsort zu nutzen – sofern alle Sicherungspflichten (Brandschutz, Fluchtwege, nahe liegende Toilettennutzung, Verkehrssicherungspflicht) erfüllt sind.

- So entsteht eine direkte Verbindung zwischen Vision und Ort.

- Alternativ bietet sich ein Ort in der Nähe an, der gut erreichbar, sichtbar und bekannt ist.

Dokumentation

- Die Ergebnisse sollten verständlich und transparent aufbereitet werden. Ideal ist, wenn sichtbar wird, wie sie in den weiteren Prozess einfließen.

Workshops

Hinter dem Begriff Workshop versammeln sich zahlreiche Formate, die gemeinsam haben, dass Menschen mit verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen zusammenkommen und diese in einem abgegrenzten Zeitraum zusammenbringen. Indem sie sich darüber austauschen, was für sie wichtig ist, entstehen mehrere Betrachtungen eines Themas. Zum Beispiel kann das Thema sein „Was kann in dieser Immobilie entstehen?“ oder „Brauchen wir zum Betrieb dieses Ortes eine Trägerorganisation – und welche Rechtsform wäre passend dafür?“. Oder es geht ganz konkret darum, wie eine Bank zum Sitzen gebaut werden kann. Oder wir setzen uns bewusst damit auseinander, wie wir Rassismus im Alltag erkennen und dagegen vorgehen.

Wir nutzen Workshops also, um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, Vorhaben zu konkretisieren und Zusagen für ein gemeinsames Handeln für die nächsten Schritte auf eine gute Basis zu stellen – und auch, um gemeinsam ins Tun zu kommen. Das kann zu Beginn, während des laufenden Planungs- und Bauprozesses und auch nach dem Abschluss der Bauphase erfolgen.

Teilnehmende

- Workshops eignen sich besonders für kleinere Gruppen von bis zu ca. dreißig Personen, die spezifisches Interesse, Fachwissen oder einen gemeinsamen Bezug zu einem Thema mitbringen.

- Beispiele aus unserer Praxis sind Workshops zu Themen wie Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche, handwerkliche Qualifizierungsmöglichkeiten, Außenraumgestaltung oder Vereinsgründung.

- Workshops sind in unserer Erfahrung am erfolgreichsten, wenn sie an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst werden, also zum Beispiel, wann und wo ein Workshop stattfindet und wie lange er dauert.

Inhalt und Fokus

- Im Rahmen eines Workshops werden spezifische Projektteile oder einzelne Maßnahmen entwickelt.

- Oft liegt der Fokus auf konkreten Aspekten der Planung (zum Beispiel, wie groß Wohnungen sind, die im Stadtteil fehlen) oder der baulichen Umsetzung.

Ablauf und mögliche Methoden

- Workshops sind durch die begrenzte Zeit ein intensiver und strukturierter Prozess. Klar definierte Phasen – wie die Sammlung, Entwicklung und Verdichtung von einzelnen Vorstellungen und Perspektiven zu einem Gesamtbild – geben den Teilnehmenden Orientierung.

- Je nach Bedarf kann in Einzelarbeit, Kleingruppen oder der gesamten Runde gearbeitet werden.

- Je nachdem, was die Fragestellung ist und wie groß die Runde ist, gibt es verschiedene Methoden, um gute Ergebnisse zu erreichen. Hier stellen wir einige vor, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben.

- In einem World Café kommen die Teilnehmenden in mehreren Kleingruppen zusammen und diskutieren über eine vorab bestimmte Frage. Nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel 30 Minuten, wechseln sie den Tisch. Nur eine Person bleibt sitzen und trägt die Ergebnisse der vergangenen Runde(n) den neuen Personen am Tisch vor. So können sie an die vorherigen Gespräche anknüpfen und die Diskussion startet nicht immer von vorne, sondern führt die bestehenden Gedanken fort.

- Eine Karte des Stadtteils kann ein guter Gesprächsöffner sein. Hier können die Teilnehmenden eintragen, wo sie sich im Alltag aufhalten und welche Orte im Stadtteil sie besonders gerne besuchen.

- Ein Rundgang über das Gelände und durch das Gebäude macht die Qualitäten und Größen der Räume erlebbar, regt zu Gesprächen darüber an und weckt manchmal ganz unerwartete Ideen.

- Anhand eines Mitmachmodells wird sichtbar, wie verschiedene Nutzungen zusammen im bestehenden Gebäude funktionieren können.

- Weitere Methoden sind in vielen verschiedenen Sammlungen im Internet zusammengetragen, zum Beispiel in der Methodenkartei der Uni Oldenburg.

- Oft wissen die Menschen vor Ort, welche Methoden und Formate gut funktionieren könnten und worauf zu achten ist.

Ergebnis

- Das Ziel ist es, konkrete und umsetzbare Maßnahmen zu entwickeln, die in den gemeinsamen Planungsprozess einfließen. Am Ende eines erfolgreichen Workshops stehen klare Absprachen, wie es mit dem jeweiligen Thema weitergeht.

Aufsuchende Beteiligung

Beteiligung kann nicht nur in geplanten Terminen wie Workshops oder Stadtteilwerkstätten erfolgen, sondern manchmal ist Beteiligung auch „im Vorbeigehen“ möglich. Bei sogenannter aufsuchender Beteiligung kommen die Beteiligungsformate dorthin, wo die Menschen schon sind. Das heißt auf den Marktplatz, an die Bushaltestelle, an den Kiosk oder vor den Supermarkt.

Vorteile der aufsuchenden Beteiligung

- Die Erfahrungen von Menschen, die vielleicht nie zu einer Veranstaltung kommen würden, werden Teil des Prozesses.

- Es wird deutlich, welche Orte im Stadtteil zu welchen Uhrzeiten belebt sind und wer sie aufsucht.

- Das Vorhaben wird im Stadtteil bekannter, neue Interessierte kommen dazu.

- Ihr könnt Kontakte für spätere Vorhaben und Veranstaltungen sammeln.

Formatideen

- Ein Mitmachmodell lässt sich gut mitnehmen – entsprechend sollte es leicht und mobil sein. Die Wetterverhältnisse sind zu beachten, da Modelle häufig nicht wind- und wetterfest sind.

- Ein Bollerwagen oder ein Lastenfahrrad sind für uns gute Begleiter zum Transportieren von Dingen und machen außerdem sichtbar, dass etwas Besonderes, Nicht-Alltägliches passiert.

- Bilder und Karten regen die Auseinandersetzung mit dem Ort und dem eigenen Stadtteil und Umfeld an.

Hürden

- Wird nach den Vorstellungen, Emotionen und Perspektiven zu einem Ort gefragt, liegt es häufig nahe, sich das zurückzuwünschen, was dort schon einmal war. Oder sich an einem heißen Tag nach einer neuen Eisdiele im Stadtteil zu sehnen. Um gemeinsam darüber hinauszudenken, haben wir gute Erfahrungen mit Fragen gemacht, die sich auf den Lebensalltag im Stadtteil beziehen.

- Das können zum Beispiel Fragen sein wie: Was ist Ihr Lieblingsort in Ihrem Stadtteil? An welchem Ort verbringen Sie die meiste (Frei-)Zeit? Wofür verlassen Sie den Stadtteil?

- Oft zeigen gemeinsame Gespräche, welche Vorstellungen nicht umsetzbar sind. Bei anderen individuellen Vorschlägen und Vorstellungen ist das vielleicht nicht so eindeutig. In diesem Fall muss im weiteren Prozess geprüft werden, was umsetzbar und kombinierbar ist. Wie der Prozess weitergeht, sollte allen klar sein, die mitmachen.

Mehrtägige offene Formate der Partizipation

„Einfach vorbeikommen“ und die eigenen Perspektiven einbringen ist das Motto von mehrtägigen offenen Formaten. Zu verschiedenen Zeitpunkten im Planungsprozess haben wir diese Form der Begegnung als hilfreich erlebt: noch vor dem ersten Entwurf als Residenzwochen der Architekt*innen, im Laufe der Projektentwicklung als offene Planungstage oder während der Bauzeit. Gemeinsam ist den Formaten, dass die Planer*innen direkt mit den Menschen aus dem Stadtteil sprechen und so co-kreativ verschiedene Perspektiven auf den Ort zusammenkommen. Dieser Austausch kann durch viele Methoden erleichtert werden, zum Beispiel eine Karte der Umgebung als Gesprächsöffner oder ein Modell der Immobilie.

Sich für diese Beteiligung mehrere Tage Zeit zu nehmen, ist vorteilhaft. Häufig geht es um komplexe Entwicklungen, bei denen mehrere Themen auftauchen wie zum Beispiel Wohnen, Gemeinwohl, Gewerbe und Freiflächen. Hinzu kommt, dass sich die Möglichkeit der Teilnahme im Stadtteil herumsprechen kann. Außerdem erleben die planenden Architekt*innen den Ort zu verschiedenen Tages- und Wochenzeiten.

Für offene Planungstage und Residenzwochen haben wir es als sehr hilfreich erlebt, wenn ein zentraler Anlaufpunkt besteht – wir nutzen meist unser Projektbüro vor Ort. Das vereinfacht zum einen die Veranstaltungslogistik, also Materialien lagern, einen Ort zum Aufwärmen vorfinden, Toiletten nutzen können. Zum Zweiten wird das Projektbüro als Anlaufstelle für Fragen rund um das Projekt und den Entwicklungsstand im Stadtteil bekannt.

Residenzwoche

- Bereits vor den ersten Entwürfen haben wir gute Erfahrungen mit einer Residenzwoche gemacht.

- In der Residenzwoche entwickeln Architekt*innen oder Planer*innen die Grundlagen für die ersten Entwürfe. Dafür sind sie mehrere Tage am Stück bei und in der Immobilie und im Stadtteil.

- In der Zeit lassen sie sich von dem Ort, den Materialien und Farben sowie von den Menschen und dem Stadtteil inspirieren. Durch Gespräche verstehen sie, was den Menschen wichtig ist.

Offene Planungstage

- Wenn es bereits erste Entwürfe von Architekt*innen oder Planer*innen gibt, haben wir mit offenen Planungstagen gute Erfahrungen gemacht.

- Offene Planungstage funktionieren nach dem Prinzip der offenen Tür – das heißt: Jede*r kann jederzeit vorbeikommen, ohne Anmeldung und ohne große Hürden.

- Es gibt verschiedene Methoden und Anknüpfungspunkte, um zu den Plänen und Modellen ins Gespräch zu kommen und sich am Projekt zu beteiligen.

- Fragen, Anregungen, Kritik und eigene Perspektiven sind herzlich willkommen – alle arbeiten gemeinsam an den bestehenden Planungen weiter.

- Die Aufbereitung und Darstellung der Planunterlagen und Modelle ist von zentraler Bedeutung: Sie sollten so gemacht sein, dass jede*r sie versteht.

- Zusätzlich sind die Architekt*innen vor Ort und kommen direkt mit den Menschen aus dem Stadtteil ins Gespräch. Das sorgt nach unserer Erfahrung für einen lebendigen Austausch und bringt praktische Aspekte in die Planung ein.

Offene Formate während der gesamten Projektlaufzeit

- Diese offenen Formate können im Laufe des Projekts wiederholt werden.

- Zum Beispiel als offene Infotage oder ergänzend als Baustellenführung, wenn die Planung abgeschlossen und das Projekt schon weiter fortgeschritten ist.

Modelle bauen

Wir bringen Mitmach-, Anschauungs- und Umgebungsmodelle zum Einsatz, um ein gemeinsames Verständnis für die räumlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten zu schaffen. Sie fördern den Austausch zwischen Menschen, egal ob sie architektonische Vorkenntnisse haben oder nicht. Architektur-Modelle können während eines Workshops eingesetzt und im Projektbüro stetig weiterentwickelt werden.

Mitmachmodell

- Ein Mitmachmodell ist ein interaktives, physisches Modell des Grundstücks und des Gebäudes, das gemeinwohlorientiert entwickelt wird.

- Dieses Modell hat sich für uns als besonders wirkungsvoll erwiesen, um Raumaufteilung und Raumpotenziale greifbar zu erleben.

- Mit Figuren, Farben oder Symbolen können zukünftige Nutzungsoptionen verortet, gestaltet, visualisiert und flexibel angepasst werden.

- Besonders deutlich wird der Raum erfahrbar, wenn die Etagen einzeln betrachtet werden können.

Umgebungsmodell

- Das Umgebungsmodell veranschaulicht die Umgebung und den Stadtteilkontext der Immobilie in dreidimensionaler Form.

- Es zeigt die Größe von neu entstehenden Baukörpern und vermittelt ein Verständnis für die Wege im Quartier und weitere städtebauliche Zusammenhänge.

- Diese Modelle unterstützen dabei, Entscheidungen nicht nur für das Gebäude selbst, sondern auch für die Einbettung in den Stadtteil fundiert zu treffen.

Eins-zu-eins-Modell

- Ein Eins-zu-eins-Modell bringt Grundrisse in Lebensgröße direkt in die reale Welt.

- Markierungen auf dem Boden oder temporäre Trennwände stellen Räume in ihrer späteren Größe und Gestalt dar. Dafür eignen sich zum Beispiel Malerkrepp, Paletten oder Kreide.

- Dadurch werden Grundrisse erlebbar, mögliche Konfliktstellen frühzeitig erkannt und neue Ideen für die gemeinsame Nutzung von Flächen angestoßen.

- Dieses Format des Modells hat uns einen neuen Blick auf alte Gebäude und ihre Potenziale ermöglicht und die Ideen von Architekt*innen vom Papier in die reale Welt übersetzt.

Digitale Modelle

- Neben analogen Modellen gibt es im digitalen Raum viele Möglichkeiten, Räume einzurichten, zu visualisieren und im Baukastensystem Nutzungen zu vergeben.

- Mit Virtual Reality können Räume neu gestaltet und eingerichtet werden und sind so erlebbar, bevor ein aufwendiger Umbau erfolgt.

Lenkungskreis

Die Kommune beziehungsweise die Stadt spielt eine wichtige Rolle bei gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten, genauer die Stadtverwaltung und die Dezernate. Die Stadt ist in unseren Projekten stets Kooperationspartnerin. In der Praxis hat sich ein regelmäßig tagender Lenkungskreis mit Projektbeteiligten und kommunalen Entscheider*innen bewährt. Unserer Erfahrung nach ist es hilfreich, wenn der Lenkungskreis über die gesamte Planungs- und Bauphase hinweg besteht, je nach Bedarf auch im Betrieb.

Die Zusammensetzung des Lenkungskreises kann je nach Thema oder aktuellem Anlass variieren. Entscheidend ist, dass die relevanten Behörden vertreten sind. In vielen Fällen sind das neben dem Planungs- und Bauamt Vertreter*innen des Grünflächenamts, der Naturschutzbehörde, des Amts für Wohnungswesen, des Denkmalschutzes oder der Schulbehörde. Ausschlaggebend ist, dass die teilnehmenden Personen auch Entscheidungsbefugnis mitbringen, um Lösungen direkt voranzutreiben. Eine zentrale Ansprechperson aufseiten der Stadt hilft, Themen zu bündeln und an die richtigen Stellen zu adressieren. Auch ein Projektpate oder eine Projektpatin aus der Führungsebene (zum Beispiel Wahlbeamt*innen bzw. städtische Beigeordnete bzw. Dezernent*in oder Kämmerer/Kämmerin) kann eine wichtige Rolle für das Projekt einnehmen, sich dafür aussprechen und reibungslose Verwaltungsabläufe ermöglichen.

Beteiligung im Bebauungsplanverfahren

Geht es um ein größeres Gebiet oder eine Bebauung, die in ihrer Form und Nutzung stark von der Umgebung abweicht (wenn es noch keinen Bebauungsplan gibt) oder sich durch einen Umbau stark verändert (wenn es schon einen Bebauungsplan gibt), dann muss die Kommune einen neuen Bebauungsplan erstellen oder den bestehenden ändern. Dies ist ein längeres Verfahren – bis zu drei Jahre sind je nach Komplexität üblich. In der Zeit sind Beteiligungsformate gesetzlich vorgeschrieben, die sogenannte formelle Beteiligung. Diese kann ergänzt werden durch zusätzliche, informelle Beteiligung und Methoden.

Rechtliche Grundlage und Verfahren

- Bebauungspläne, auch verbindliche Bauleitpläne genannt, basieren auf Paragraf 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Sie werden von den Kommunen erstellt.

- Der Stadtrat beschließt meist zuerst, dass überhaupt ein Bebauungsplan erstellt wird (sogenannter Aufstellungsbeschluss).

- Im Aufstellungsbeschluss wird unter anderem das Gebiet festgelegt, für das der Plan gelten soll.

- Nach der Beteiligung und Ausarbeitung durch das Planungsamt oder ein beauftragtes Planungsbüro muss der Stadtrat wiederum dem Bebauungsplan per Beschluss zustimmen.

Frühzeitige und formelle Öffentlichkeitsbeteiligung

- Bebauungspläne könnt ihr euch vorstellen wie große Karten von einem Teil des Stadtgebiets.

- Darauf ist eingezeichnet, wo Gebäude stehen, welche Nutzung sie haben dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Flächen wofür freigehalten werden müssen.

- Außerdem gehören dazu zwei Texte. Einmal der sogenannte Textteil, das ist sozusagen das Kleingedruckte zu dem Plan. Zweitens gibt es einen Text zur Begründung, in dem genau ausgeführt wird, welche Grundlagen die Planungen haben. Dieser Text kann um die 60 Seiten umfassen.

- Für die Beteiligung gibt es ein genau vorgeschriebenes Verfahren: Während der Erstellung des Plans wird der Entwurf ausgelegt, meist im Planungsamt, im Rathaus und zunehmend auch digital über parlamentarische Informationssysteme.

- Bürger*innen können einen Monat lang Eingaben machen, das heißt schriftlich Bedenken und Anregungen äußern. Dann prüft die Verwaltung, wie die Eingaben laut geltenden Vorschriften zu berücksichtigen sind und welche der Eingaben sie in die weitere Planung aufnimmt.

- Diese Form der formellen Beteiligung geschieht in einem normalen Bebauungsplan-Verfahren zwei Mal, einmal „frühzeitig“ (nach Paragraf 3 Abs. 1 BauGB, umgangssprachlich auch „3.1”) vor der Erstellung des eigentlichen Bebauungsplans und ein zweites Mal im weiteren Prozess. Bei diesem zweiten Schritt kann der Entwurf des Bebauungsplans kommentiert werden. Die zweite Beteiligung heißt auch „Offenlage“ und muss ebenfalls durch den Rat beschlossen werden. Gesetzliche Grundlage ist Paragraf 3 Abs. 2 BauGB.

- In einem abgekürzten oder „vereinfachten“ beziehungsweise „beschleunigten“ Verfahren nach Paragraf 13 oder 13a BauGB kann die Stadt unter bestimmten Bedingungen auf diese Beteiligungen (und die sonst erforderliche Umweltprüfung) verzichten.

Zusätzliche Beteiligung

- Über die formelle Beteiligung hinaus ist es rechtlich zulässig, weitere und inklusivere Formate der Beteiligung durchzuführen. So vervielfältigen sich die Möglichkeiten, die Planungen zu verstehen sowie Bedenken aus dem Alltag vorzutragen und einzubringen.

- Die Kombination aus formellen und zusätzlichen Beteiligungsformaten sorgt dafür, dass Bebauungspläne nicht nur rechtlich korrekt sind, sondern die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung im Blick haben.

Schulen im Quartier einbinden

Bildungseinrichtungen sind wichtige Akteur*innen in Stadtteilen, die kommunalen und öffentlichen Verwaltungen sind an der Ausstattung der Schulen maßgeblich beteiligt. Schulen werden vermehrt zu Stadtteilschulen und wirken stärker in die Stadtteile hinein. So kann es auch für gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte relevant werden, an einem Schulentwicklungsprozess mitzuwirken. Dabei geht es darum, die Vernetzung zwischen Schulen und informellen Bildungsangeboten zu unterstützen und gemeinsam herauszufinden, welche Räume auf welche Art gemeinsam genutzt werden können.

Besonders gut funktioniert dies, wenn bereits in der Planung von neuen Räumen nahe liegende Schulen und ihre (Raum-)Bedürfnisse und Ressourcen mit einbezogen werden.

Teilnehmende

- Ein solcher Entwicklungsprozess lebt von einer vielfältigen Beteiligung.

- Dazu gehören Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulleitung, Schulsozialarbeiter*innen, Eltern, Architekt*innen, Vertreter*innen der Stadtverwaltung und der Landesverwaltung (insbesondere des Schulamtes), lokale Akteur*innen der informellen Bildung.

- Werden in einem gemeinwohlorientierten Immobilienprojekt selbst Schulräume realisiert, ist die Stadtverwaltung zusätzlich als Schulträgerin und die entsprechende Behörde des Gebäudemanagements einzubeziehen.

Inhalt und Ablauf

- Ziel ist, Verbindungen zwischen Orten der formellen Bildung (zum Beispiel Schulen) und Orten der informellen Bildung zu unterstützen. Damit können die Bildungsmöglichkeiten besser ineinandergreifen.

- Ein längerer Prozess hat sich bewährt, da Schulen spezifische zeitliche und personelle Kapazitäten und Bedürfnisse haben.

- Besonders die Einbindung von Schüler*innen kann je nach Altersgruppe und Jahrgangsstufe individuell gestaltet werden – beispielsweise über Projektwochen, Studientage, Schulpraktika oder fortlaufende Arbeitsgruppen (AGs). Gleichzeitig ist es wichtig, die Anliegen und Ressourcen der Lehrkräfte frühzeitig zu berücksichtigen, um ein praxistaugliches Konzept zu entwickeln.

Hürden und Trampoline

- Schulen bringen eigene Rahmenbedingungen mit, die es zu beachten gilt. Sie orientieren sich an Schuljahren, was die Planung beeinflusst.

- Auch die zeitlichen Kapazitäten der Beteiligten sind begrenzt, wodurch Entwicklungsprozesse etwas länger dauern.

- Eine hohe Fluktuation im Schulkollegium bedeutet, dass die Einbindung möglichst vieler Einzelpersonen zu nachhaltigeren Umsetzungschancen führt.

- Mit wiederkehrenden Terminen kann ein kontinuierlicher Wissenstransfer im Kollegium erleichtert werden.

Die passenden Expert*innen finden

Neben den Expert*innen des Stadtteils arbeiten Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen, Stadtplaner*innen und – entsprechend den spezifischen Anforderungen – Gutachter*innen und Fachplaner*innen in einem gemeinwohlorientierten Immobilienprojekt. Sie bringen ihr technisches Fachwissen und ihre Erfahrung ein. In der Umsetzung sind dann engagierte Handwerker*innen gefragt.

Für uns hat sich gezeigt, dass die richtige Auswahl und ein gemeinsames Verständnis für Ziele und Haltung entscheidend sind. Mit diesem Verständnis können die Teams neben den technischen und gestalterischen Aspekten auch die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen des Immobilienprojekts im Blick behalten.

Architekt*innen

- Architekt*innen tragen die Hauptverantwortung für die Gestaltung, Koordinierung und Planung von Um- und Neubauten. In gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten ist es essenziell, dass sie über die reine Architektur hinausdenken. Es ist wichtig, Lösungen zu entwickeln, die langfristig wirtschaftlich tragfähig und flexibel sind, die Bedürfnisse vielfältiger Nutzer*innen berücksichtigen und sich in den Stadtteil einfügen.

- Für den Entwurf eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes wählen wir Planende aus, die über Erfahrungen mit der Moderation von partizipativen Prozessen verfügen und bereit sind, die Ergebnisse aus diesen Prozessen in ihre Planung zu integrieren.

- Ein guter Entwurf vereint Funktionalität und Ästhetik und schafft einen Ort der Identifikation. Unser Anspruch ist es, die jeweils bestehende Gebäudesubstanz zu erhalten, um ökologische und historische Werte, graue und goldene Energie zu bewahren. Wirtschaftlichkeit spielt immer eine zentrale Rolle, da jegliche Mehrkosten auf Kosten des Gemeinwohls gehen.

- Es empfiehlt sich, ein zusätzliches Zeitkontingent für die Teilnahme an und Gestaltung von partizipativen Veranstaltungen durch die Architekt*innen mit zu beauftragen. Beiträge zur Partizipation sind nämlich nicht in der Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI) enthalten.

- Es ist sinnvoll, den Kostenrahmen für die Architekt*innen im Vertrag verbindlich zu vereinbaren. Das heißt, dass das Honorar der Architekt*innen nicht steigt, wenn der Kostenrahmen der Baukostenüberschritten wird.

- Im Vertrag legen wir für den Konfliktfall eine Mediationsklausel fest, damit im Zweifel Einigkeit über diesen Weg besteht.

- Der Mustervertrag und die Allgemeinen Vertragsbedingungen dienen als Vorlage für die Beauftragung von Architekturbüros in gemeinwohlorientierten Bauprojekten. Der Mustervertrag deckt alle wichtigen Aspekte wie Leistungsumfang, Fristen und Vergütung ab und enthält Platzhalter für spezifische Projektdetails. Der Vertrag dient als Muster und muss dem jeweiligen Projekt angepasst werden.

- Die Entscheidung für ein passendes Architekturbüro kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, zum Beispiel durch eine Direktvergabe oder per Wettbewerbs- oder Werkstattverfahren. Wir suchen die passenden Architekt*innen oft gemeinschaftlich zum Beispiel mit kommunalen Kooperationspartner*innen und Vertreter*innen des Stadtteils aus.

- Wir wissen, dass die Beauftragung von Architekturleistungen – sei es für Umbau, Sanierung oder Neubau – oft herausfordernd ist, insbesondere für Menschen ohne fachliches Vorwissen. Eine anwaltliche Beratung und Prüfung kann hier wertvolle Unterstützung leisten. Für einen ersten Überblick können Grundlagen wie die Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI) oder die DIN-Norm 276 zur Baukostenaufteilung hilfreich sein. Diese Standards bieten Orientierung bei der Planung und helfen, das Budget im Blick zu behalten.

- Mehr zur Rolle der Architekt*innen während dem Bauprozess und wer daran sonst noch beteiligt ist.

Download

Muster Architekt*innen-Vertrag mit AVB und Wissenswertes zur Beauftragung

- Ladet einen Muster Architekt*innen-Vertrag herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

- Ladet ein Muster der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zur Beauftragung von Architekturbüros herunter und fügt sie eurem Vertrag als Anlage hinzu.

- Ladet weitere wissenswerte Informationen zu Auswahlverfahren und Vertragsgestaltung bei Architekturbüros herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

Landschaftsarchitekt*innen

- Außenflächen leisten einen sehr wichtigen Beitrag für gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte. Sie erfüllen Bedürfnisse nach Begegnung, Rückzug, Ruhe oder Bewegung, schaffen Wegeverbindungen, können Sonne oder Schatten spenden. Sie sind öffentliche oder öffentlich zugängliche Orte. Deshalb sollten sie gut durchdacht und gemeinsam mit Landschaftsarchitekt*innen geplant werden.

- Weil Außenflächen für ein gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt zentral sind, ziehen wir Landschaftsarchitekt*innen frühzeitig hinzu – gleichzeitig mit den Architekt*innen, wenn wir die Machbarkeitsstudie beauftragen.

- Wie bei der Planung der Innenräume legen wir auch bei der Planung der Außenflächen großen Wert darauf, viele Perspektiven einzubinden. Unterschiedliche Erfahrungen, Ortskenntnisse und Lebensrealitäten vorab zusammenzutragen hilft, dass die Flächen später für viele möglichst gut zugänglich und nutzbar sind. Eine inklusive Gestaltung macht Außenbereiche zu Orten, an denen Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen willkommen sind.

- Außenbereiche sollen nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch ökologisch wertvoll sein. Grünflächen können Biodiversität und Artenschutz ermöglichen, und ein durchdachtes Regenwassermanagement kann zum Klimaschutz beitragen.

- Auch in der Freiflächengestaltung und Landschaftsarchitektur haben wir gelernt, schon in der Planung an den späteren Betrieb zu denken. Ein konkretes Beispiel, das sich bei unseren Projekten bewährt hat, sind Beetpatenschaften: Nachbar*innen können öffentliche Flächen aktiv mitgestalten, sie für ihre eigenen Bedürfnisse nutzen, Verantwortung übernehmen, etwas über Pflanzen lernen und sich daran erfreuen, wie die Pflanzen wachsen. So entsteht nicht nur ein schön gestalteter Außenraum, sondern auch ein Ort, der gemeinschaftlich getragen wird – ein Gewinn für alle Beteiligten. Um Beetpatenschaften möglich zu machen, ist zu klären, wo das Wasser zum Gießen herkommt und wie der Verbrauch abgerechnet wird.

Download

Muster Vertrag Landschaftsarchitektur

Ladet einen Muster Vertrag für die Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekturbüro herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

Gutachter*innen

- Unsere Projekte haben uns gelehrt, dass Gutachten ein unverzichtbarer Bestandteil sind, um fundierte Entscheidungen zu einem Immobilienprojekt zu treffen. Frühzeitig Umwelt- und Schadstoffrisiken der Bausubstanz zu bewerten, schafft mehr Sicherheit in der Einschätzung der Kosten einer möglichen Beseitigung.

- Die Kosten von Altlasten können sich erheblich auf die Gesamtkosten des Umbaus auswirken und müssen daher in der Wirtschaftlichkeitsberechnung bedacht werden. Allerdings können die besten Gutachten nicht alle Unwägbarkeiten einplanen, daher hat es sich für uns bewährt, weitere Kostensteigerungen für Unvorhergesehenes einzuplanen. Trotzdem bieten Gutachten eine solide Grundlage, um den Wert des Grundstücks oder Gebäudes realistisch einzuschätzen. Dies kann auch in Verhandlungen mit Eigentümer*innen Transparenz über die tatsächlichen Sanierungskosten bringen.

- Einige Beispiele aus unserer Praxis: Ein Schadstoffgutachten gibt Aufschluss darüber, ob Asbest oder andere gesundheitsschädliche Stoffe im Innenraum verbaut wurden. Ein statisches Gutachten prüft die Tragfähigkeit der Gebäudestruktur und der*die Bauphysiker*in gibt Rückmeldung über die Möglichkeit einer Aufstockung oder einer anderen Erweiterung. Bodengutachten analysieren den Außenraum und prüfen, ob der Boden mit Schadstoffen belastet ist und wie viel eine mögliche Entsorgung kostet. Unter Altlasten untersuchen haben wir Wissenswertes zur Altlastenuntersuchung festgehalten.

Download

Muster Werkvertrag Schadstoffuntersuchung

- Ladet einen Muster Werkvertrag zum Beispiel für eine Schadstoffuntersuchung herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

- Möglich ist auch die Vereinbarung von Dienstleistungsverträgen.

Fachplaner*innen

- Neben Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Gutachter*innen spielen weitere Fachplanende eine zentrale Rolle, um die Grundlagen für ein gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt zu legen.

- Das können je nach spezifischen Anforderungen zum Beispiel Statiker*innen, Haustechniker*innen (TGA), Brandschutzexpert*innen, Bauphysiker*innen, Energieberater*innen, Stadtplaner*innen, Schadstoffgutachter*innen und andere sein.

- Architekt*innen wissen in diesem Wald von Fachrichtungen Bescheid und können euch dazu beraten, welche Fachplaner*innen eingeschaltet werden sollten.

- Eine erste Übersicht darüber, welche Untersuchungen wichtig sind, bietet die Checkliste zur Machbarkeitsstudie.

Altlasten und Schadstoffe untersuchen

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist es gerade im Bestand wichtig zu prüfen, wie Grundstück und eventuelle Gebäude aufgestellt sind. Deshalb lassen wir die Altlasten im Boden untersuchen und Schadstoffgutachten für die Bausubstanz von Gutachter*innen erstellen. Daraus ergibt sich, mit welchen Vorbelastungen und entsprechenden Kosten zu rechnen ist. Die Kosten für die Entsorgung schädlicher Materialien können im Erbbaurechts- und Kaufvertrag geregelt werden – oder bei Grundstücken im kommunalen Eigentum durch eine Beschlussvorlage.

Solche Untersuchungen stellen sicher, dass keine Gefahren für die Gesundheit oder die Umwelt bestehen. Es ist wichtig, die Untersuchung professionell durchzuführen, um spätere Kosten und rechtliche Probleme zu vermeiden.

Mit einer Altlastenuntersuchung schafft ihr nicht nur Transparenz und Planungssicherheit, sondern tragt auch dazu bei, dass das Immobilienprojekt nachhaltig und sicher für die Gemeinschaft umgesetzt werden kann. Zudem ist das Risiko späterer ungeplanter Sanierungsmaßnahmen besser absehbar.

Eine Altlastenuntersuchung ist essenziell, um potenzielle Belastungen auf dem Grundstück und die Kosten ihrer Beseitigung frühzeitig zu identifizieren, zu schätzen und einzukalkulieren. Das können Kampfmittel im Boden oder Belastungen des Bodens durch vorherige industrielle Nutzungen sein. Um Vorbelastungen zu erfahren, ist ein Auszug aus dem Altlastenkataster bei der Kommune anzufragen. Bestandteile einer Altlastenuntersuchung sind die Entnahme und Analyse von Bodenproben und die Ausarbeitung eines Beseitigungskonzepts inklusive Kostenschätzung. Kosten können stark variieren, abhängig vom Umfang der Kontamination.

Im Rahmen von Schadstoffuntersuchungen werden Baustoffproben im Gebäude oder in bestimmten Gebäudeteilen entnommen. Dann wird untersucht, ob zum Beispiel eine Belastung mit Asbest vorliegt und ob dies bei einer Nachnutzung Schaden verursachen würde. Auch die Kosten für eine Beseitigung werden geschätzt. Werden große Mengen von Schadstoffen gefunden oder vermutet, kann das Einholen einer zweiten Meinung wertvoll sein. Oft geht es bei einer Beseitigung um große Geldsummen, die die Wirtschaftlichkeitsberechnung stark beeinflussen können. Gutachten können Überraschungen bei den Sanierungskosten vermeiden – und das bedeutet bei gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten mehr Gemeinwohlrendite für den Stadtteil.

Wollt ihr ein Grundstück für eine gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung übernehmen oder kaufen, ist es wichtig, auch über Baulasten und Dienstbarkeiten Bescheid zu wissen.

Download

Informationen zur Durchführung einer Altlastenuntersuchung

Diese weiterführenden Informationen zur Durchführung von Altlasten- und Schadstoffuntersuchung hilft sicherzustellen, dass bei der Durchführung einer Altlastenuntersuchung im Rahmen eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojekts alle wichtigen Aspekte berücksichtigt werden.