Planen

Ihr habt den ersten Schritt geschafft und erfolgreich losgelegt. In der Planungsphase werden Visionen entwickelt und geprüft.

- Mit vielen planen: Methoden der Partizipation wie Stadtteilwerkstatt oder Modelle helfen dabei

- Durch erste Berechnungen der Kosten bekommt die langfristige Wirkung für das Gemeinwohl eine wirtschaftliche Grundlage

- Weitere vertragliche Grundlagen bringen mehr Verantwortung und mehr Gestaltungsspielraum mit sich

1. Partizipative Methoden der Planung anwenden

Grundsätzliches zu Partizipation

Ernsthafte Einbindung der lokalen Gesellschaft

- Aus unserer Erfahrung ist Partizipation erfolgreich, wenn die Einladung wirklich viele erreicht. Dafür ist es wichtig, Bewohner*innen und lokale Akteur*innen früh einzubinden und Kommunikationskanäle zu nutzen, die sie bereits kennen.

- Das können lokale Tages- oder Wochenzeitungen, soziale Medien, Mailverteiler, Stadtteilgremien, Postwurfsendungen oder Ankündigungen auf dem Wochenmarkt sein.

- Auch Plakate in der Nachbarschaft oder in Ladengeschäften sind bewährte Wege, um Aufmerksamkeit zu schaffen.

- Häufig hilft es auch, auf Mund-zu-Mund-Propaganda zu setzen und gut vernetzte Personen beziehungsweise Multiplikator*innen persönlich einzuladen.

- Weitere Informationen zu Kommunikation

- Der Ort sollte gut und möglichst barrierearm erreichbar und bekannt sein. Je nachdem, wer teilnehmen soll, sind Zeitpunkt und Ort zu wählen. Dabei sind Schul-, Ferien- und Arbeitszeiten sowie religiöse Feiertage oder Feste zu berücksichtigen.

- Weitere Erfahrungen für einen möglichst barrierearmen Veranstaltungsablauf

Transparenz, Offenheit, Erwartungsmanagement

- Klare Kommunikation über Ziele, Abläufe und die Verwendung der Ergebnisse hat in den von uns begleiteten Projekten Vertrauen geschaffen.

- Es hilft, ehrlich zu sein, wenn Fragen noch offen oder Ideen nicht umsetzbar sind – etwa aufgrund technischer, rechtlicher oder wirtschaftlicher Hürden. Auch die Grenzen der Beteiligung müssen transparent sein.

- Diese Offenheit sorgt für realistische Erwartungen und stärkt die Akzeptanz.

- Sobald Ideen zu einer Immobilie öffentlich werden, entstehen unserer Erfahrung nach schnell Erwartungen und Wünsche. Ein gutes Erwartungsmanagement ist gefragt. Das bedeutet zum Beispiel, immer deutlich zu machen, welche Entscheidungen noch getroffen oder geändert werden können und welche nicht oder welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das Projekt hat.

- Auch Zeiträume für Verhandlungen und Bauprozesse deutlich und möglichst realistisch zu kommunizieren, kann Verständnis für die Länge des Prozesses erzeugen.

Vielfältige Beteiligungsformate

- Unterschiedliche Formate laden Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven ein, diese einzubringen.

- Regelmäßige Angebote wie Workshops, Ideenmärkte oder Rundgänge haben sich dabei bewährt.

- Zielgruppenspezifische Ansätze machen den Austausch noch wertvoller: Kinder und Jugendliche können zum Beispiel per Emoji oder über eine App über Raumqualitäten entscheiden. So kommen alle miteinander über den Ort ins Gespräch.

- Für viele ist die räumliche Vorstellung zentral. Mitmachmodelle der Gebäude und Freiflächen sorgen für Anschaulichkeit und Interaktion.

Diskussionen professionell moderieren

- Erfahrene Moderator*innen stellen sicher, dass auch diejenigen gehört werden, die sonst weniger zu Wort kommen. Sie lenken den Fokus auf die Perspektiven der Beteiligten und zeigen Rollenkonflikte auf.

- Diese Aufgabe sollte nach Möglichkeit von einer anderen Person als der Projektleitung übernommen werden, um Neutralität zu gewährleisten.

Dokumentation und Nachbereitung

- Bei unseren Immobilienprojekten hat sich gezeigt, wie wichtig eine sorgfältige Dokumentation und Auswertung der Ergebnisse ist.

- Sie hilft, die gewonnenen Erkenntnisse gezielt in die nächsten Schritte einzubringen und Menschen zu informieren, die im weiteren Projektverlauf dazukommen.

- Besonders hilfreich ist eine auch für Menschen ohne Fachwissen verständlich verfasste Aufbereitung.

- Weitere Erfahrungen dazu, wie Veranstaltungen möglichst barrierearm gestaltet werden können, haben wir an anderer Stelle gesammelt.

Weitere Informationen beim Netzwerk Bürger*innen-Beteiligung

- 2012/13 hat das Netzwerk Bürgerbeteiligung “10 Anforderungen an eine gute Bürgerbeteiligung” (PDF, externer Link) veröffentlicht

Aufsuchende Beteiligung

Beteiligung kann nicht nur in geplanten Terminen wie Workshops oder Stadtteilwerkstätten erfolgen, sondern manchmal ist Beteiligung auch „im Vorbeigehen“ möglich. Bei sogenannter aufsuchender Beteiligung kommen die Beteiligungsformate dorthin, wo die Menschen schon sind. Das heißt auf den Marktplatz, an die Bushaltestelle, an den Kiosk oder vor den Supermarkt.

Vorteile der aufsuchenden Beteiligung

- Die Erfahrungen von Menschen, die vielleicht nie zu einer Veranstaltung kommen würden, werden Teil des Prozesses.

- Es wird deutlich, welche Orte im Stadtteil zu welchen Uhrzeiten belebt sind und wer sie aufsucht.

- Das Vorhaben wird im Stadtteil bekannter, neue Interessierte kommen dazu.

- Ihr könnt Kontakte für spätere Vorhaben und Veranstaltungen sammeln.

Formatideen

- Ein Mitmachmodell lässt sich gut mitnehmen – entsprechend sollte es leicht und mobil sein. Die Wetterverhältnisse sind zu beachten, da Modelle häufig nicht wind- und wetterfest sind.

- Ein Bollerwagen oder ein Lastenfahrrad sind für uns gute Begleiter zum Transportieren von Dingen und machen außerdem sichtbar, dass etwas Besonderes, Nicht-Alltägliches passiert.

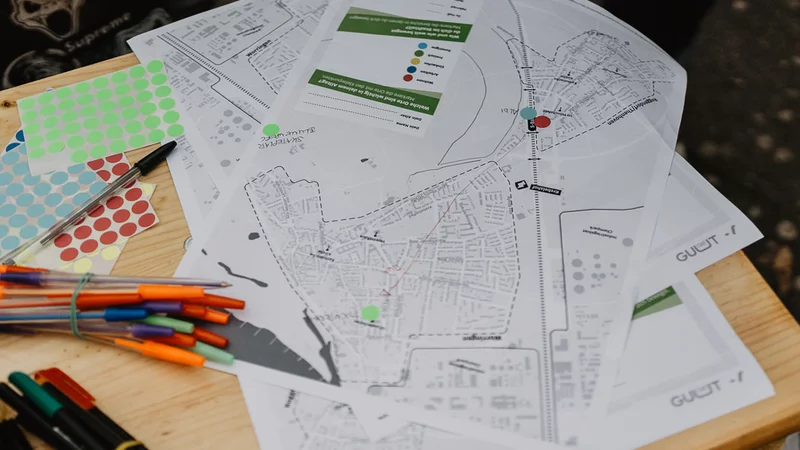

- Bilder und Karten regen die Auseinandersetzung mit dem Ort und dem eigenen Stadtteil und Umfeld an.

Hürden

- Wird nach den Vorstellungen, Emotionen und Perspektiven zu einem Ort gefragt, liegt es häufig nahe, sich das zurückzuwünschen, was dort schon einmal war. Oder sich an einem heißen Tag nach einer neuen Eisdiele im Stadtteil zu sehnen. Um gemeinsam darüber hinauszudenken, haben wir gute Erfahrungen mit Fragen gemacht, die sich auf den Lebensalltag im Stadtteil beziehen.

- Das können zum Beispiel Fragen sein wie: Was ist Ihr Lieblingsort in Ihrem Stadtteil? An welchem Ort verbringen Sie die meiste (Frei-)Zeit? Wofür verlassen Sie den Stadtteil?

- Oft zeigen gemeinsame Gespräche, welche Vorstellungen nicht umsetzbar sind. Bei anderen individuellen Vorschlägen und Vorstellungen ist das vielleicht nicht so eindeutig. In diesem Fall muss im weiteren Prozess geprüft werden, was umsetzbar und kombinierbar ist. Wie der Prozess weitergeht, sollte allen klar sein, die mitmachen.

2. Finanzen in den Blick nehmen

Finanzierung gut aufstellen

Die Finanzierung gemeinwohlorientierter Immobilienprojekte beruht auf einer durchdachten Kombination von Eigenmitteln, Fremdmitteln und Fördermitteln.

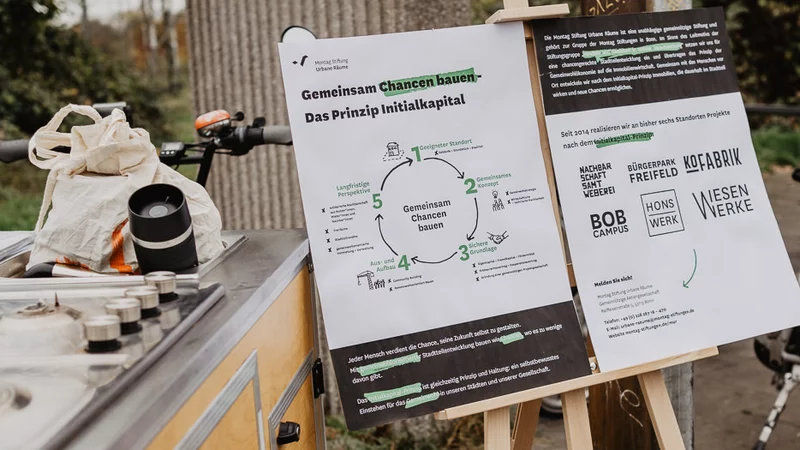

Eigenmittel für Bau und Sanierung

- Im Initialkapital-Prinzip setzen die Montag Stiftungen einen sorgfältig ausbalancierten Anteil Eigenkapital ein, um die Baukosten zu finanzieren.

- Diese Eigenmittel werden nicht verzinst, nicht zurückgezahlt und im Sinne der Gemeinnützigkeit dauerhaft für das Projekt bereitgestellt.

Eigenmittel für ideelle Entwicklung

- Neben den Kosten für die baulichen Maßnahmen entstehen Kosten für die gemeinwohlorientierte und kooperative Entwicklung.

- Dazu zählen die gemeinsame Visionsarbeit, partizipative Formate, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Personal und die Betriebs- und Ausstattungskosten für ein Projektbüro.

- Ein Teil dieser Kosten könnte auch durch ehrenamtlichen Einsatz oder Spenden gedeckt werden.

- Dabei ist zu bedenken, dass gerade die Bauherr*innen-Rolle komplex ist und viel Fachwissen, Kontinuität und zeitliches Engagement erfordert.

- Die Montag Stiftung Urbane Räume stellt der Projektgesellschaft vor Ort jährlich rund 400.000 Euro für die gemeinwohlorientierte Projektentwicklung zur Verfügung – über einen Zeitraum von vier bis sechs Jahren. Nach Abschluss der baulichen Maßnahmen trägt sich die Projektgesellschaft durch Mieteinnahmen wirtschaftlich selbst.

Fremdmittel

- Der verbleibende Finanzierungsanteil wird durch Kredite gedeckt, die als Fremdkapital verzinst und abbezahlt werden müssen.

- Kreditverträge werden mit Banken abgeschlossen, die in der Regel einen Bonitätsnachweis verlangen – eine Herausforderung für neu gegründete Projektgesellschaften. Bürgschaften von Bürg*innen können hilfreich sein, die Bonität abzusichern.

- Die Zusammenarbeit mit regional verankerten Banken oder sozial orientierten Kreditinstitutionen (zum Beispiel Sparkassen oder Volks- und Genossenschaftsbanken) hat sich bewährt. Sie zeigen mehr Verständnis für gemeinnützige Konzepte und gemeinschaftliche Prozesse.

- Die Rückzahlung des Fremdkapitals inklusive dafür anfallender Zinsen erfolgt über die Mieteinnahmen über mehrere Jahrzehnte hinweg. Diese Finanzierungskosten müssen bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung und Mehrjahresplanung berücksichtigt werden.

Fördermittel

- Öffentliche Fördermittel, etwa aus der Städtebauförderung oder Wohnraumförderung, können eine wertvolle Ergänzung in der Finanzierung sein und den Anteil der aufzunehmenden Kredite verringern.

- Sie bringen aber auch eigene Anforderungen mit, die bei der Projektplanung berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen Gestaltungsvorgaben, zum Beispiel bestimmte Grundrissformen oder Einschränkungen bei der gewerblichen Nutzung, Anforderungen an öffentliche und barrierefreie Zugänglichkeit, bestimmte Vergabeprozesse.

- Zudem erfordert die Beantragung von Städtebaufördermittel einen kommunalen Eigenanteil der durch einen Stadtratsbeschluss genehmigt werden müssen. Dazu ist es notwendig, Fachämter auf kommunaler Ebene, die Landesregierung und in vielen Fällen außerdem die Bezirksregierung in die Vergabe von Fördermitteln einzubinden.

- Mehr Informationen zu Fördermitteln

Mehrjahresplanung für Immobilienprojekte erstellen

Ein solider Finanz- und Investitionsplan schafft Sicherheit und eine klare Perspektive – nicht nur für das Projektteam, sondern auch für Banken, Erbbaurechtsgeber*innen und Finanzämter. Die Planung umfasst mehrere Jahrzehnte und zeigt, dass das Projekt langfristig tragfähig ist.

Was gehört in einen Investitionsplan?

- Laufende Kosten,

- Einnahmen aus Mieten oder Nutzungsentgelten,

- geplante Investitionen,

- Überschüsse als Gemeinwohlrendite für den Stadtteil.

Besonderheiten in der Bauphase

Die Bauphase ist besonders kostenintensiv. Deshalb betrachten wir sie in der Mehrjahresplanung gesondert und stellen die Kostenentwicklung über die Bauzeit und in die ersten Betriebsjahre hinein dar. Dabei rechnen wir einen Puffer von circa 20 Prozent der Baukosten für unerwartete Ausgaben, Kostensteigerungen und Mietausfälle ein. Wichtig: Dieser Kostenpuffer ist keine Luxusreserve, sondern, besonders beim Bauen im Bestand mit oft unerwarteten Erkenntnissen und Entwicklungen, eine wichtige Ressource.

Schritte zu einem Investitionsplan

1. Grobe Bedarfsermittlung

Es sollten die folgenden Bedarfe ermittelt werden: Baukosten, Instandsetzungskosten, Einrichtung, Betriebsmittel, Personal und Rücklagen.

2. Grundstückskosten verhandeln

- Frühzeitige Gespräche mit Eigentümer*innen.

- Ziel ist, eine Immobilie langfristig für mehr Gemeinwohl im Stadtteil zu sichern.

- Nutzung des Erbbaurechts: Möglichkeit, auf Erhebung des Erbbauzinses zu verzichten, solange das Projekt gemeinnützig ist.

- Juristische Beratung ist bei Grundstücksgeschäften, die auf Langfristigkeit abzielen, essenziell.

3. Genaue Kostenkalkulation

- Eine detaillierte Liste von Baukosten erstellen (zum Beispiel: Planungsleistungen, Handwerkskosten, Materialkosten) – am besten gemeinsam mit einem Architekturbüro.

- Ebenso die ideellen Kosten (zum Beispiel: partizipative Maßnahmen, nachbarschaftliche Projekte, Gehalt für eine*n Gemeinwohl-Manager*in, gegebenenfalls Miete und Einrichtung für ein Projektbüro vor Ort etc.) vorausplanen.

- Die Unterscheidung in Baukosten und ideelle Kosten ist entscheidend für die Investition in ein gemeinnütziges Immobilienprojekt.

- Wichtig: Zwischen umsatzsteuerpflichtigen und nicht umsatzsteuerpflichtigen Flächen unterscheiden, da bei Gemeinwohlflächen kein Vorsteuerabzug möglich ist.

4. Kosten der Gesellschaft planen

- Bereits zu Beginn des Projektes sollte der Mietausfall für durch die gemeinnützige Projektgesellschaft eigens genutzten Büroflächen berücksichtigt werden. Meistens sind nach der Bauphase weniger Menschen notwendig und daher auch kleinere Büroflächen.

- Ebenso sind die Personalkosten über mehrere Jahre in den Blick zu nehmen.

- Steuerberatung und Jahresabschluss bedürfen bei aufwendigen Vorhaben Beratung durch Profis, deren Beratungsleistungen einkalkuliert werden sollten.

5. Instandsetzung planen

- Zeitplan erstellen: Welche Baumaßnahmen müssen sofort gemacht werden und welche können ab drei Jahren nach dem Immobilienkauf erfolgen?

- Aus steuerrechtlicher Sicht bedeuten diese drei Jahre den Unterschied zwischen Herstellungs- und Instandsetzungskosten und der Unterschied in der Höhe der Abschreibungen kann bedeutend für eine Immobilie sein.

- Jeder eingesparte Euro, bedeutet mehr Gemeinwohlaktivität für den Stadtteil.

6. Eigen- und Fremdfinanzierung klären, Investitionsplan aufstellen

- Wie viele Eigenmittel stehen zur Verfügung und wie viel muss fremdfinanziert werden?

- Zinsen und Tilgungsraten haben Auswirkungen auf die Rückzahlungsdynamik.

7. Fördermöglichkeiten ausloten

- Fördermittel können zur Finanzierung beitragen und hilfreich sein, aber Beantragung und Auflagen bringen eigene Aufwände mit sich: Projektbeschreibung, Finanzpläne und Nachweise über die Gemeinnützigkeit sind erforderlich. Außerdem sind Antragsfristen zu beachten.

- Fördermittel sind in der Regel auch mit Zweckbindungen verknüpft. Diese müssen berücksichtigt werden und zum Projekt passen.

- Mehr zur Förderung von gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten

8. Rückzahlungsplan aufstellen und Miethöhen berücksichtigen

- Wann und zu welchen Preisen sind Flächen vermietbar?

- Rückzahlung der Fremdmittel erfolgt über Mieteinnahmen.

9. Abschreibungsmodalitäten

- Abschreibungsmodalitäten für den Umbau haben Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung der gemeinnützigen Projektgesellschaft.

- Dies ist eine Besonderheit in der Gemeinnützigkeit, denn auch gemeinnützige Organisationen dürfen nicht dauerhaft Verluste erwirtschaften.

- Die Gewinn- und Verlustrechnung über mehrere Jahre sollte von Anfang an im Blick behalten werden. Die Gewinn- und Verlustrechnung muss (ab einer gewissen Unternehmensgröße) für das Finanzamt zum Zweck der steuerlichen Gewinnermittlung als Teil der Bilanz erstellt werden.

Download

Muster Schnellbetrachtung Wirtschaftlichkeit

- In der Muster Schnellbetrachtung Wirtschaftlichkeit werden die ersten groben Schätzungen der Bau- und Finanzierungskosten vorgenommen. Damit bekommt ihr bereits in einer frühen Phase der Projektentwicklung einen ersten Eindruck davon, ob ein Umbau und ein selbsttragender Betrieb wirtschaftlich machbar erscheinen. Spezifische Themen wie Optionssätze, Abschreibungen, Baukosten, der Einfluss von Fördermitteln und deren Konditionen sowie Kosten der Projektgesellschaft sind hier berücksichtigt.

- Dieses beispielhafte Berechnungsmodell mit den enthaltenen Näherungs- bzw. Überschlagswerten wird ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Insbesondere für die Erstellung der Bilanz solltet ihr dringend steuerrechtliche Beratung hinzuziehen.

- Je detaillierter die Kostenschätzungen vorliegen desto treffender können die Kosten in einer umfangreicheren Investitionskostenrechnung dargestellt werden.

3. Vertragliche Grundlagen der Planung

Architekt*innen

- Architekt*innen tragen die Hauptverantwortung für die Gestaltung, Koordinierung und Planung von Um- und Neubauten. In gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten ist es essenziell, dass sie über die reine Architektur hinausdenken. Es ist wichtig, Lösungen zu entwickeln, die langfristig wirtschaftlich tragfähig und flexibel sind, die Bedürfnisse vielfältiger Nutzer*innen berücksichtigen und sich in den Stadtteil einfügen.

- Für den Entwurf eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes wählen wir Planende aus, die über Erfahrungen mit der Moderation von partizipativen Prozessen verfügen und bereit sind, die Ergebnisse aus diesen Prozessen in ihre Planung zu integrieren.

- Ein guter Entwurf vereint Funktionalität und Ästhetik und schafft einen Ort der Identifikation. Unser Anspruch ist es, die jeweils bestehende Gebäudesubstanz zu erhalten, um ökologische und historische Werte, graue und goldene Energie zu bewahren. Wirtschaftlichkeit spielt immer eine zentrale Rolle, da jegliche Mehrkosten auf Kosten des Gemeinwohls gehen.

- Es empfiehlt sich, ein zusätzliches Zeitkontingent für die Teilnahme an und Gestaltung von partizipativen Veranstaltungen durch die Architekt*innen mit zu beauftragen. Beiträge zur Partizipation sind nämlich nicht in der Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI) enthalten.

- Es ist sinnvoll, den Kostenrahmen für die Architekt*innen im Vertrag verbindlich zu vereinbaren. Das heißt, dass das Honorar der Architekt*innen nicht steigt, wenn der Kostenrahmen der Baukostenüberschritten wird.

- Im Vertrag legen wir für den Konfliktfall eine Mediationsklausel fest, damit im Zweifel Einigkeit über diesen Weg besteht.

- Der Mustervertrag und die Allgemeinen Vertragsbedingungen dienen als Vorlage für die Beauftragung von Architekturbüros in gemeinwohlorientierten Bauprojekten. Der Mustervertrag deckt alle wichtigen Aspekte wie Leistungsumfang, Fristen und Vergütung ab und enthält Platzhalter für spezifische Projektdetails. Der Vertrag dient als Muster und muss dem jeweiligen Projekt angepasst werden.

- Die Entscheidung für ein passendes Architekturbüro kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, zum Beispiel durch eine Direktvergabe oder per Wettbewerbs- oder Werkstattverfahren. Wir suchen die passenden Architekt*innen oft gemeinschaftlich zum Beispiel mit kommunalen Kooperationspartner*innen und Vertreter*innen des Stadtteils aus.

- Wir wissen, dass die Beauftragung von Architekturleistungen – sei es für Umbau, Sanierung oder Neubau – oft herausfordernd ist, insbesondere für Menschen ohne fachliches Vorwissen. Eine anwaltliche Beratung und Prüfung kann hier wertvolle Unterstützung leisten. Für einen ersten Überblick können Grundlagen wie die Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI) oder die DIN-Norm 276 zur Baukostenaufteilung hilfreich sein. Diese Standards bieten Orientierung bei der Planung und helfen, das Budget im Blick zu behalten.

- Mehr zur Rolle der Architekt*innen während dem Bauprozess und wer daran sonst noch beteiligt ist.

Download

Muster Architekt*innen-Vertrag mit AVB und Wissenswertes zur Beauftragung

- Ladet einen Muster Architekt*innen-Vertrag herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

- Ladet ein Muster der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zur Beauftragung von Architekturbüros herunter und fügt sie eurem Vertrag als Anlage hinzu.

- Ladet weitere wissenswerte Informationen zu Auswahlverfahren und Vertragsgestaltung bei Architekturbüros herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.