Gemeinsam bauen

In einem gemeinwohlorientierten Immobilienprojekt wird gehört zum Um- und Neubau von Gebäuden etwas mehr als die richtigen Fachleute und die richtigen Materialien: Zum Beispiel die wiederkehrenden Einbindung lokaler Gemeinschaften und relevanter Akteur*innen, die Qualifizierung am Bau, die Wiederverwendung von Materialien und die Mediation bei Konflikten. Der Fokus liegt auf Zusammenarbeit und Voneinander-Lernen – mit einem langfristigen Mehrwert für die Menschen und den Stadtteil.

Nicht zuletzt ist relevant, was für Räume entstehen – mit einer hohen ästhetischen und funktionalen Qualität und zum Teil als Gemeinwohlflächen nutzbar für viele.

Das Wichtigste beim gemeinsamen Bauen

- Partizipativ Planen und Bauen: Einbindung der lokalen Gemeinschaft und relevanter Akteur*innen auch während der Bauphase.

- Transparente Kommunikation: offener Dialog mit allen Beteiligten während des gesamten Bauprozesses.

- Professionelle Umsetzung: zuverlässige Steuerung und Controlling des Kosten- und Terminplans.

- Qualifizierung am Bau: Die Baustelle ist auch ein Lernort, erworbene Fähigkeiten und Qualifikationen können das Berufsleben bereichern.

- Menschgerechte Gestaltung: Entstehende Räume werden den Bedürfnissen der Menschen gerecht, ermöglichen Begegnung, Austausch und Mitgestaltung.

- Erhalt und Umnutzung von Bestandsbauten: Schonung von Ressourcen durch Erhalt bestehender Gebäude und behutsames Umbauen.

- Nachhaltige Materialwahl: Nutzung umweltfreundlicher und langlebiger Materialien. Nach Möglichkeit Wiederverwendung von Baumaterialien.

- Langfristige Verantwortung: Betriebsmodell setzt auf nachhaltiges Wirtschaften, ermöglicht langfristige Nutzung und gewährleistet Instandhaltung durch eine professionelle Hausverwaltung.

Verschiedene Rollen beim Bauen

Da viele gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte Bestandsgebäude umnutzen, ist das Umbauen ein zentrales Element. Auf der Baustelle oder beim Bauen haben wir verschiedene Rollen identifiziert, die eng zusammenarbeiten. Für uns ist es immer im Sinne des gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes, wenn sich alle Beteiligten über die Zielsetzung und Verankerung im Gemeinwohl bewusst sind.

Bauherr*innen

- Einzelpersonen oder Gesellschaften können in der Rolle der Bauherr*innen sein.

- Sie beauftragen und finanzieren den Bau und sind in der Haftung für alles, was auf der Baustelle geschieht.

- Einige Aufgaben können sie bei externen Dienstleister*innen beauftragen.

- Unbedingt sollten sie die Versicherungen im Blick halten, zum Beispiel die Bauherren-Haftpflichtversicherung und eine Bauleistungsversicherung. Diese Versicherungen decken Schäden während der Bauzeit durch unvorhersehbare Ereignisse wie Unwetter oder Vandalismus ab.

Architekt*innen

- Sie erarbeiten gemeinsam mit den anderen Beteiligten ein Konzept für die Umbauten, prüfen deren technische Machbarkeit und übertragen die Maßnahmen in Entwurfs- beziehungsweise Baupläne.

- Außerdem übersetzen sie diese in konkrete Maßnahmen und erstellen daraus wiederum Terminpläne für den Bauprozess (sogenannte Bauzeitenpläne) sowie Ausschreibungsunterlagen, Vergabe an Handwerksfirmen und andere Fachplaner*innen sowie Gutachter*innen.

- Die Architekt*innen schätzen neben der Bauzeit auch die Baukosten in einer Baukostenschätzung. Im weiteren Verlauf des Bauprozesses passen sie die Kostenberechnung für die Baukosten einschließlich Baunebenkosten an. Diese bilden die Grundlage für alle weiteren Finanzplanungen.

- Sie können auch die Projektsteuerung am Bau oder die Bauleitung übernehmen.

- Architekt*innen werden schon lange vor Start der Bauarbeiten beauftragt.

- Oft sind sie in der Planungsphase auch Teil von Beteiligungsprozessen. Die Zeit und der Mehraufwand hierfür müssen zusätzlich beauftragt werden.

Bauleitung

- Die Bauleitung übernimmt das Management und die Kontrolle über Kosten, Termine und die Qualitäten der Baumaßnahmen auf der Baustelle selbst. Das heißt, die Bauleitung stellt sicher, dass die Maßnahmen genauso umgesetzt werden, wie sie in der Planung erdacht und errechnet wurden.

- Die Bauleitung steuert die Leistungen aller ausführenden Fachplaner*innen, Handwerksfirmen und Gutachter*innen und bringt ihr technisches Sachverständnis ein.

- In der Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI) wird diese Rolle auch als Objektüberwachung bezeichnet.

- Achtung: In manchen Landesbauordnungen (BauO) wird unter der Bezeichnung Bauleitung auch die Person verstanden, die sicherstellt, dass bei einer Baustelle alle Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie das öffentliche Baurecht eingehalten werden.

Projektsteuerung

- Unserer Erfahrung nach ist die Rolle der Projektsteuerung sehr zentral.

- Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass der*die Bauherr*in selbst oder jemand sachkundiges Drittes die Projektsteuerung ausführt.

- Übernehmen externe Dienstleister*innen diese Rolle, dann vertreten sie in Teilbereichen den*die Bauherr*in und kontrollieren, ob Qualitäten-, Termin- und Kostenziele eingehalten werden.

- Sie setzen sich für eine lösungsorientierte Kommunikation ein und halten gegebenenfalls weitere Terminzusammenhänge wie die Terminstruktur der zustimmungspflichtigen politischen Gremien im Blick.

- Gerade wenn der*die Bauherr*in kein Fachwissen im Immobilien- und Baubereich hat, sind sie eine zentrale Schnittstelle zwischen Planer*innen und Bauherr*in.

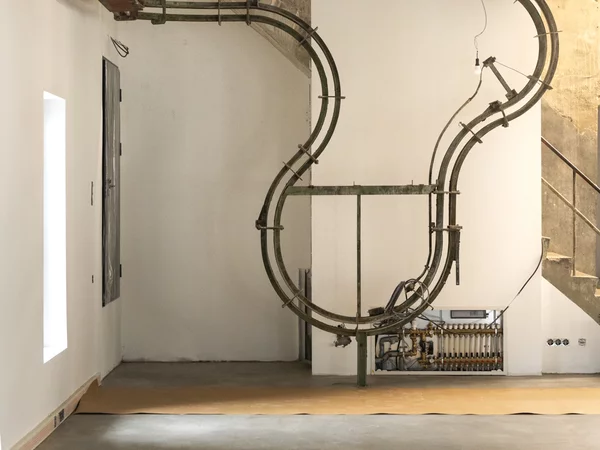

Technische Gebäudeausrüstung (TGA) beziehungsweise Planer*innen

- Die TGA-Planer*innen sind für die Planung der technischen Bestandteile des Gebäudes und deren Funktionsfähigkeit zuständig, das heißt für Lüftung, Heizung, Energieversorgung, Beleuchtung und Strom.

- Von ihnen gezeichnete Baupläne dienen den Handwerker*innen als Vorlage zur Umsetzung.

- Welche weiteren Sachverständigen gebraucht werden, ist von der Bauaufgabe abhängig und stellt sich meist schon in der Planungsphase heraus.

Handwerker*innen beziehungsweise Gewerke

- Sie setzen die geplanten Baumaßnahmen um, beschaffen Materialien und bauen sie gemäß der Planung und Ausschreibung von Architekt*innen und TGA-Planer*innen ein.

Hausmeister*innen

- Wichtig sind bei einer Baustelle nicht zuletzt die Personen, die erreichbar sind, die Gebäude kennen, auf- und abschließen und zum Beispiel frühmorgens neu ankommenden Firmen auf der Baustelle Orientierung geben.

Bauaufsichtsbehörde beziehungsweise kommunale Verwaltung

- Sie prüft und genehmigt den Bau per Baugenehmigung und nimmt den fertigen Bau ab.

- Während der Bauzeit können Kontrollen zur Sicherheit und zum Arbeitsschutz durchgeführt werden.

Mieter*innen

- Sie sind entweder bereits Mieter*innen während der Bauzeit, müssen über Bauarbeiten informiert sein und in der Regel auch Einschränkungen durch Lärm, Dreck oder Umwege ertragen. Oder sie beziehen die Räume nach dem (Um-)Bau.

- Auch vor und während der Bauphase sind Bestandsmieter*innen Teil der Entwicklung und arbeiten zum Beispiel an Sharing-Konzepten an zentraler Stelle mit.

- Ihre Einzugstermine sind abhängig vom Baufortschritt. Die Termine sollten nur mit einer belastbaren Zeitplanung kommuniziert werden, damit die Einzüge entsprechend geplant werden können.

- Im Eigenausbau können Mieter*innen ihre Flächen selbstständig weiterbauen. Dafür ist in den Mietverträgen genau zu vereinbaren, in welchem Zustand die Flächen übergeben werden.

- Andererseits können einzelne Mietparteien gegen einen höheren Preis auch zusätzliche Ausbauten wünschen. Welche Leistungen das sind, wie viel sie kosten und in welcher Qualität sie ausgeführt werden, muss ebenfalls im Mietvertrag festgelegt werden.

Nachbar*innen

- Direkte Nachbar*innen beziehungsweise die Eigentümer*innen von angrenzenden Grundstücken müssen insbesondere bei geplanten Abrissmaßnahmen und Fundamentarbeiten oder Grenzbebauung vorher einbezogen werden.

- Gutachten über den Bautenzustand der Nachbargebäude zu beauftragen, ist sinnvoll – gerade in einem älteren Baubestand. So entstehen keine statischen Risiken.

- Wir haben außerdem gute Erfahrungen damit gemacht, die gesamte unmittelbare Nachbarschaft einige Wochen vor Baustart über den Baubeginn und mögliche Lärmbelästigungen zu informieren. Zum Beispiel über Briefkasteneinwürfe oder Aushänge.

- Auch Banner an Bauzäunen und Gerüsten können über die Maßnahmen informieren.

- Darüber hinaus können Nachbar*innen im Bauprozess aktiv dabei sein, wenn zum Beispiel Bauworkshops oder andere Möglichkeiten dazu einladen, sich während der Bauphase zu engagieren.

Qualifizierung am Bau

Für die gemeinnützige Projektgesellschaft als Bauherrin besteht die Möglichkeit, mit einem lokalen Beschäftigungsträger zu kooperieren, der öffentlich geförderte Weiterbildungen im Handwerk anbietet. Diese Qualifizierung am Bau bringt viele Vorteile. Wir nutzen diese Möglichkeit neben der Beschäftigung von klassischen Handwerksbetrieben per Werksvertrag.

Die Qualifizierung am Bau bezieht Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen oder ohne Arbeitsverhältnisse in den Bauprozess ein. Sie bringen ihre eigenen Perspektiven und zum Teil handwerkliche Vorerfahrungen in das Projekt ein. In der Praxis auf der Baustelle erlernen und erweitern sie unter Anleitung erfahrener Fachleute handwerkliche Fähigkeiten. Im Auftrag und Selbstverständnis der Beschäftigungsträger ist geregelt, dass diese kommerziellen Handwerksunternehmen keine Konkurrenz machen dürfen.

Bei unseren Immobilienprojekten erlernten in solchen Programmen Menschen verschiedene handwerkliche Arbeiten, wie Mauern, Holzarbeiten, Fliesenlegen, Verputzen oder Malereiarbeiten, die sie sofort umsetzten. Je nach Projekt und Bauaufgabe bieten sich unterschiedliche Gewerke an – besonders sofern weniger zeitliche Abhängigkeiten der Arbeiten mit anderen Bauarbeiten bestehen und zum Beispiel autonomes Arbeiten in einem Gebäudeteil möglich ist. In unserer Erfahrung folgen die Arbeiten einem eigenen Zeitplan, der die Kapazitäten der zum Teil auch wechselnden Teilnehmenden berücksichtigt. Sind andere Arbeiten abhängig von einem Fertigstellungstermin, sollten die Planer*innen das einplanen. Da es sich um eine Ausbildungsmaßnahme handelt, ist ein ausreichender Sozialraum (beheizt und mit Wasser- und Stromanschluss) vorzuhalten.

Bei uns hat die Zusammenarbeit zwischen qualifizierten Handwerker*innen in der Rolle der Anleitenden und den Teilnehmer*innen dafür gesorgt, dass das Bauprojekt in hoher Qualität abgeschlossen wird und ein neuer Blick auf Material und Arbeitsleistung entsteht. Maßnahmen der Qualifizierung am Bau schaffen die Möglichkeit, neue Techniken und Materialien auszuprobieren. Gerade beim Umbauen im Bestand kann das unersetzlich sein, wenn zum Beispiel kommerziell arbeitende Handwerksunternehmen bestimmte Leistungen gar nicht mehr anbieten. Manchmal können so Baumaterialien weiter genutzt werden, zum Beispiel Holztüren, deren Aufarbeitung sehr kleinschrittig ist. Die Beteiligten haben durch die eingehende Beschäftigung oft eine besonders hohe Wertschätzung für Materialien und Gebäude.

Außerdem bietet die Qualifizierung am Bau den Teilnehmenden eine berufliche Perspektive. Für einige der Teilnehmer*innen ist das sogar der Start in eine Karriere als Handwerker*in. Die Montag Stiftung Urbane Räume setzt dieses Konzept erfolgreich in einigen Projekten um. Dort werden jeweils eine temporäre Bauhütte und Werkstatt als zentraler Lern- und Arbeitsort auf der Baustelle eingerichtet. Wie das zum Beispiel im BOB CAMPUS gemacht wurde, haben wir in unserem Buch Gemeinwohl bauen Band 1 beschrieben.

Mitbauen

In einem gemeinwohlorientierten Bauprozess sind für uns Transparenz und Offenheit essenziell. Wir setzen auf eine stetige Einbindung der Gemeinschaft, soweit es Baurecht und Baustellensicherheit zulassen.

Bei einem Bauworkshop bauen zukünftige Nutzer*innen, Nachbar*innen und Interessierte: Sie legen selbst Hand an und gestalten den Bauprozess hautnah mit. Es geht uns darum, dass sie gemeinschaftlich an baulichen Elementen des Projekts mitwirken und ein tieferes Verständnis für die baulichen Entscheidungen und die räumliche Gestaltung entwickeln. Wir haben erlebt, wie eine Gruppe durch ein gemeinsames (Hand-)Werk zusammenwächst und wie liebevoll zum Beispiel gemeinsam gebaute Hochbeete genutzt werden.

Wichtig ist: Es kann schneller losgehen, wenn Ausstattung wie Bauhelme, Gummistiefel und Sicherheitsschuhe in ausreichender Anzahl verfügbar sind.

Garten- und Pflanzworkshops

Eine besondere Form von Bauworkshop findet draußen statt: In Garten- und Pflanzworkshops liegt der Fokus auf der Gestaltung und Pflege gemeinschaftlich genutzter Grünflächen. Hier können Teilnehmer*innen gemeinsam pflanzen, pflegen und gestalten. Bei uns hat sich gezeigt, dass solche Workshops Menschen zusammenbringen, die ein gemeinsames Interesse teilen.

Bei Gartenworkshops können zum Beispiel Hochbeete gebaut und bepflanzt werden. Für uns war es auch hilfreich, die Größe einmal testweise aufzubauen, um zu schauen, ob die Dimensionen sich gut anfühlen und passen. Ganz nebenbei teilen die Teilnehmenden ihr Wissen über Pflanzen und Gartengestaltung. Wer selbst etwas gebaut hat, hilft oft auch langfristig bei der Pflege und freut sich auf die Ernte. Im Betrieb von gemeinschaftlich genutzten Grünflächen haben wir gute Erfahrungen mit Beetpatenschaften gemacht.

In unserem Team der Projektgesellschaft übernehmen häufig die Gemeinwohl-Manager*innen die Vorbereitung dieser Veranstaltungen – in enger Absprache mit den Fachplaner*innen, Gartenbau-Unternehmen und Landschaftsarchitekt*innen.

Die Baustelle zeigen und erleben

Eines unserer Ziele ist, dass eine inklusive Gemeinschaft rund um das Projekt entsteht. Dieses Ziel nehmen wir auch während der Bauphase ernst. Verschiedene Methoden machen eine Baustelle erlebbar.

Informationsveranstaltungen und Führungen über die Baustelle

- Führungen mit den Baubeteiligten, Menschen aus der Nachbarschaft, zukünftigen Mieter*innen und Interessierten geben Einblicke in den Bauprozess. Regelmäßige Führungen und Informationsveranstaltungen zeigen, was gerade passiert. Für uns hat sich gezeigt: Ein solches Vorgehen stärkt das Vertrauen und die Verbundenheit der Menschen mit dem Ort. Zudem entsteht Verständnis für die laufenden Bauarbeiten, die Lärm und Dreck mit sich bringen. Die Baustelle wird zu einem transparenten, offenen Ort.

- Wer hat zum Beispiel schon einmal eine Baustellenführung im Dunkeln mit Taschenlampen begleitet? Oder wer durfte in einem kleinen Bagger unter Anleitung selbst ausprobieren, wie es ist, Erde von einem Ort zum anderen zu schaufeln?

- Bei Führungen über Baustellen sind Sicherungspflichten zu bedenken, während mancher Arbeiten sind unbedingt verstärkte Sicherheitsschuhe und Bauhelme zu tragen. Diese sollten in ausreichender Anzahl für die Teilnehmer*innen bereitstehen. Ist alles abgesichert, können unerwartete Settings gut ankommen.

- Einen Rundgang könnt ihr zum Beispiel durch Flatterband markieren und nicht zu betretende Bereiche mit Flatterband absperren oder noch besser abschließen.

- Das Risiko liegt bei den Veranstalter*innen – dies sollte vorab mit der Versicherung geklärt werden.

- Zusätzlich ist es hilfreich, alle Teilnehmer*innen persönlich unterschreiben zu lassen, dass sie auf eigenes Risiko mitmachen und auf ihre eigene Sicherheit achten. Auf kleine Kinder muss besonders achtgegeben oder eine Altersbegrenzung gesetzt werden.

Kommunikation zum Verlauf der Bauarbeiten

- Außerdem versuchen wir alle, auch während der Bauphase offen mit der Nachbarschaft zu kommunizieren. Das gelingt zum einen durch die Präsenz im Projektbüro vor Ort. Zum anderen bietet sich eine Kommunikation direkt an Gerüsten und Bauzäunen an, zum Beispiel mit Plakaten, Bannern oder QR-Codes. Selbst wenn einmal Bauzäune und Gerüste die Sicht auf das Gebäude verstellen und das Betreten des Grundstücks einschränken, können Anwohner*innen so auf dem Laufenden bleiben.

- Ihr könnt unter anderem die sozialen Medien und die lokale Presse für einen regelmäßigen Zwischenstand zum Baufortschritt nutzen.

Nicht vergessen

Inspiration und Teamgeist

Auf einer Baustelle arbeiten viele Menschen. Wir haben erlebt, dass Besuche anderer gemeinwohlorientierter Immobilienprojekte inspirieren – damit alle an einem Strang ziehen. Besuchen zum Beispiel Planer*innen, Bauleitung und Handwerker*innen gemeinsam andere Projekte, erleben sie, wie die Ziele baulich umgesetzt werden können, welche Verfahren zum Einsatz kommen und welche Raumqualitäten entscheidend sind. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass das Bauteam sich untereinander besser kennenlernt, was Absprachen auf der Baustelle erleichtern kann.

Konflikte auf der Baustelle mit Mediation lösen

Bauprozesse sind oft komplex. Gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte integrieren darüber hinaus weitere Personen und Akteur*innen in die Projektentwicklung. Das bringt unterschiedliche Erwartungen mit sich, kann zu Missverständnissen oder Interessenkonflikten führen. Nicht alle Beteiligten sind in partizipativen Prozessen geübt.

Für uns bietet Mediation eine wertvolle Möglichkeit, diese Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen. Bei einer Mediation erarbeitet ein*e Mediator*in die Bedürfnisse und Interessen mehrerer Gruppen oder Personen, zum Beispiel von Bauherr*in und Architekt*innen. Gemeinsam suchen sie Schnittmengen und bauen gegenseitiges Verständnis auf. Mediation fördert den Dialog, schafft Klarheit und erreicht im Idealfall, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Durch eine professionelle Mediation können Projekte oft effizienter voranschreiten, da Missverständnisse geklärt und gemeinsame Lösungen erarbeitet werden, bevor Probleme eskalieren. Dies spart Zeit, Kosten und erhält die Arbeitsbeziehung zwischen den Beteiligten.

Um diesen Weg zu verankern, arbeiten wir in Verträgen und Beauftragungen mit einer Mediationsklausel für den Konfliktfall – noch bevor überhaupt ein Konflikt im Raum steht.

Download

Informationen zu Mediation

Ladet weiterführende Informationen zum Thema Mediation und wie die Methoden der Mediation bei einem Bauprozess und im Betrieb unterstützen können herunter.

Bauen im Bestand

In unseren gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten bauen wir meist im Bestand um. Damit bleiben Gebäude wie alte Textilfabriken oder Siedlungsbauten über ihren Errichtungszweck und ihre ursprüngliche Nutzung hinaus funktionsfähig und nutzbar.

In der vorhandenen Bausubstanz sind Ressourcen und Energie gespeichert – die sogenannte graue Energie. Ihre Nutzung, beispielsweise durch Erhalt und Umbau, reduziert die Menge an notwendiger Energie für die durchzuführenden Baumaßnahmen. Denn die graue Energie geht beim Umbau nicht verloren. Sie wird weiter genutzt. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Umwelt, die nicht durch Entsorgung von Abrissmaterialien, den Ressourcenaufwand für Neubau und die Transporte von Materialien belastet wird.

Nutzt ihr vorhandene Gebäude weiter und orientiert euch an Bestehendem, knüpft der Umbau an die Identität des Ortes an und entwickelt diesen charakteristisch und unverwechselbar weiter. Die Historie und kulturelle Werte, die sogenannte goldene Energie, gehen nicht verloren, sondern werden durch einen behutsamen Umgang mit dem Bestand wertgeschätzt. Sanierung und Erweiterung fügen Neues hinzu.

In der KoFabrik haben wir zum Beispiel einen Teil eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes einer Eisenhütte aufgestockt. Hier hat die Erweiterung der Geschossfläche zu einem wirtschaftlich tragfähigen Betriebskonzept beigetragen.

In Wohnhäusern aus der Jahrhundertwende am BOB CAMPUS haben wir die Grundrisse den heutigen Wohnbedürfnissen angepasst. So bleiben sie möglichst langfristig nutzbar.

Einfach bauen und Kostendisziplin einhalten

Das (Um-)Bauen einer Immobilie verursacht Kosten, die sich in unserem Initialkapital-Prinzip direkt auf die Miethöhen und die Höhe der Gemeinwohlrendite auswirken. Aufgrund dieses engen Zusammenhangs bauen wir auf eine bestimmte Art und beachten bestimmte Punkte:

- Nutzen, was vorhanden ist, und möglichst kostensparend bauen. Ein Grund dafür ist, dass – sobald alle Puffer aufgebraucht sind – jede Kostenerhöhung direkt eine Verminderung der Gemeinwohlrendite und damit der Wirkung des Projektes bedeutet. Darauf, dass die Baukosten bei gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten in direktem Zusammenhang mit den Miethöhen stehen, weisen wir Architekt*innen und Fachplaner*innen immer wieder hin und sensibilisieren sie dahingehend, um das Bewusstsein für die Auswirkungen von Entscheidungen zu schärfen. Hinzu kommt: Da die Gemeinwohlrendite viel geringer kalkuliert ist als die Rendite bei kommerziellen Immobilienentwicklungen, ist die Umsetzung eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes durch steigende Baukosten schneller gefährdet.

- Meist bauen wir erst einmal mit minimalen Eingriffen in die Bausubstanz um. In der Samtweberei in Krefeld und in der KoFabrik in Bochum haben wir zum Beispiel in den zuerst bezogenen Pionierhäusern alte Fenster und ungedämmte Wände erhalten. Unserer Erfahrung nach sind das aufgeschobene Investitionskosten, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren angespart und eingesetzt werden müssen.

- Allerdings Achtung: Bei Nutzungsänderungen müssen Baugenehmigungen beantragt und die Energieeinsparverordnung (EnEV) eingehalten werden. In diesen Fällen funktioniert diese Minimalvariante nicht.

- Zum Teil entscheiden wir auch mit den Mieter*innen, was sie selbst zusätzlich einbauen. Für diese weiteren Einbauten tragen die Mieter*innen dann entsprechend die Kosten. Auf diesem Weg wägen wir Kosten und Nutzen von Einbauten mit Nutzer*innen und Mieter*innen gemeinsam ab. Diese Form der passgerechten Einbauten legen wir bereits im ersten Gespräch zur Vermietung offen, damit keine Überraschungen entstehen.

- Wir versuchen, transparent zu machen, was zum Beispiel der Einbau einer neuen Lüftungsanlage kostet und was er an Energiekosten einsparen kann – und wie sich das auf die errechneten Miethöhen auswirken würde.

- Baukostenberechnungen müssen realistisch und ehrlich sein, und Schadstoffgutachten holen wir frühzeitig ein. So verringern wir das Risiko späterer Überraschungen. Meist zeigt sich in der Kostenplanung bereits: Gerade bei großen (Fabrik-)Hallen ist zwischen den Kosten von – oft aufwendigen – Einbauten und der Nachfrage nach – meist kleinen – Einheiten abzuwägen.

Flächen als Mieter*in selbst ausbauen

In leerstehenden Bestandsgebäuden können Teilflächen manchmal nach einer Prüfung der Sicherheit mit nur wenigen Ertüchtigungen schnell wieder in Nutzung gebracht werden. Es hat sich bewährt, Flächen nur wenig umzubauen und entsprechend günstig zur Verfügung zu stellen. Den Mieter*innen – oft kleine und neu gegründete Unternehmen – überlassen wir dann den Innenausbau nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen.

Diese sogenannten Pioniernutzungen können sehr attraktiv sein und eine Grundlage mit geringem Risiko für einen Start in die ökonomische Selbstständigkeit mit einem eigenen Gerwerbe bedeuten. Die ersten Mieter*innen erleben außerdem die Baustelle hautnah mit und sind dem Projekt dadurch sehr verbunden.

- In der Samtweberei in Krefeld hat der Selbstausbau besonders für junge Unternehmen Chancen geschaffen, da sie ihre Büroräume nach ihren finanziellen Möglichkeiten einrichten konnten.

Zu bedenken ist, dass beim (teilweise) Selbstausbau eine Instandsetzungsrücklage notwendig ist, um Sanierungsmaßnahmen durchführen zu können, sobald sie später erforderlich werden. Über diese zukünftigen Umbaumaßnahmen ist Transparenz in der Vermietung wichtig - sie sollten möglichst frühzeitig klar kommuniziert werden.

Die Möglichkeit des Selbstausbau besteht nur eingeschränkt oder gar nicht, wenn eine Nutzungsänderung erforderlich ist – zum Beispiel, wenn aus einer Fabrikhalle Wohnungen werden. Dann sind ein Bauantrag und energetische Ertüchtigung erforderlich. Für Wohnraum im Allgemeinen gelten höhere Auflagen, weshalb der Selbstausbau hier nicht in gleichem Maße möglich ist.

Baumaterialien wiederverwenden

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiger Bestandteil im gemeinwohlorientierten Bauen. Dabei spielt die Wiederverwendung von Baumaterialien, Bauteilen und Baustoffen, auch Re-Use genannt, eine große Rolle. Das bedeutet, vorhandene Materialien werden entweder aufgewertet und weiter genutzt oder Baumaterialien von anderen Abrissbaustellen werden ausgebaut und in einem neuen Projekt wieder eingebaut. So werden Ressourcen geschont, Abfall wird vermieden und Material sinnvoll weiterverwendet. Zum Beispiel haben wir Innenwände aus einer Abrissbaustelle in leere Räume einer Textilfabrik wieder eingebaut.

Um eine Weiternutzung für Jahrzehnte zu gewährleisten, lohnt es sich – haben wir gelernt –, hochwertige Materialien zu verwenden, deren Herkunft klar nachvollziehbar ist. Recycling und die Nutzung von Bestandsmaterialien tragen nicht nur zur Ressourcenschonung bei, sondern auch zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Durch den Erhalt und die Umnutzung von Bestandsbauten und gegebenenfalls Einbauten lassen sich wertvolle historische und kulturelle Elemente bewahren. Das senkt zum einen den ökologischen Fußabdruck eines Bauprojekts. Zum Zweiten entsteht eine Wertschätzung für das Material, und die Gebäudegeschichte bleibt sichtbar – zum Beispiel durch aufbereitete Waschbecken oder Spinde, die als Einrichtung einer ehemaligen Textilfabrik zu neuer Nutzung kommen.

Weitere Punkte, die wir bei der Wiederverwendung von Baumaterialien gelernt haben, haben wir in der Checkliste Re-Use von Baumaterialien zusammengestellt. Allerdings ist zu bedenken, dass jedes Re-Use-Projekt anders ist und wir daher ständig weiter dazu lernen.

Download

Baumaterialien wiederverwenden

Ladet diese Checkliste zum Thema Re-Use von Baumaterialien herunter und nutzt, wo es geht, gebrauchte Baumaterialien.

Zirkuläres Bauen

Der Bausektor hat immer noch sehr hohes Abfallaufkommen und einen extrem hohen Ressourcenbedarf. Es gibt viele Initiativen und Unternehmen, die sich für zirkuläres Bauen einsetzen und per Materialbörse oder Bauteilbörse in lokalen Netzwerken genutzte Bauteile zur Wiederverwendung klassifizieren und handeln. Ziel dabei ist, die Lebensdauer von Baumaterialien zu verlängern und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Bei der Wiederverwendung von energierelevanten Bauteilen wie zum Beispiel alten Fenstern ist abzuwägen, ob der Energieverbrauch mit dem Einsatz zukunftsfähig ist.