Fair vermieten

Wohnungen und Gewerbeflächen zu vermieten, ist die wirtschaftliche Grundlage unserer gemeinwohlorientierten Immobilienprojekte. In der Gemeinnützigkeit kann eine dauerhafte Vermietung als Vermögensverwaltung erfolgen.

Die Mieteinnahmen ermöglichen die Rückzahlung der Fremdmittel und schaffen kleine Überschüsse, die als Gemeinwohlrendite direkt in die Nachbarschaft fließen und den Betrieb der Gemeinwohlflächen sichern. Doch auch bei der Vermietung geht es uns nicht nur um Finanzen – die Ausrichtung auf das Gemeinwohl steht im Mittelpunkt.

Beiträge der Mieter*innen

Die Mieter*innen bringen in unseren Immobilien viel mehr als nur die Miete ein: Sie engagieren sich aktiv für die Nachbarschaft, pflegen Außenbereiche oder – bei gewerblichen Mieter*innen – leisten sie einen Beitrag nach dem Prinzip der Viertelsstunden, indem sie Zeit und Wissen für den Stadtteil investieren.

Sie profitieren zugleich von der aktiven Gemeinschaft, in der sie sich einbringen und zum Beispiel Gemeinschaftsbeete nutzen können.

Aus Sicht der Vermietung

Die Vermietenden übernehmen eine doppelte Aufgabe: Zum einen bieten sie eine zuverlässige und zugängliche Hausverwaltung und zum zweiten schaffen sie Gelegenheiten für Vernetzung und die gemeinsame Nutzung von Flächen.

Dadurch tragen sie direkt zur Erfüllung der gemeinnützigen Ziele des gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes bei. Auch die Mietverträge sind darauf ausgerichtet, diese Ziele zu unterstützen.

Beim Vermieten ist uns wichtig

- Die Gewerbe- und Wohnflächen werden „ganz normal“ vermietet. Die Miethöhen orientieren sich an den Kosten des Umbaus (Prinzip der Kostenmiete) und übersteigen die ortsüblichen Mietpreise nicht maßgeblich.

- Gemeinnützig vermieten heißt nicht, dass wir Nachlässe bei den Mieten geben können – im Gegenteil: In der Gemeinnützigkeit dürfen wir nicht deutlich unter der ortsüblichen Miete vermieten, denn das wäre eine unzulässige Individualförderung beziehungsweise Bevorteilung von Einzelpersonen oder Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse.

- Zudem sind die Mieten die Grundlage dafür, dass die Projekte sich selbst tragen. Und sie ermöglichen die Gemeinwohlrendite. Mietausfälle verringern also den Gemeinwohleffekt des Projektes.

- Dieses Prinzip versuchen wir so transparent wie möglich zu kommunizieren – angefangen bei den Baukosten.

- Durch eine professionelle Hausverwaltung vor Ort schaffen wir Verbindlichkeit für alle Mieter*innen und sind ansprechbar.

Projektziele bei der Vermietung transparent machen

Für uns hat sich bewährt, neuen Mietverträgen eine Präambel voranzustellen. Sie benennt klar die Ziele und Zwecke des Projekts und erläutert das Prinzip, nach dem die Mietzahlungen eine wirtschaftliche Grundlage für die Gemeinwohlrendite sind.

Außerdem kann schon die Immobilienanzeige, die wir bei der Suche nach Mieter*innen online schalten, die Grundzüge des Projekts benennen. Das tun wir zusätzlich bei persönlichen Besichtigungsterminen. Damit machen wir von Anfang an deutlich, welche Ziele wir mit der gemeinwohlorientierten Immobilie erreichen wollen und was das im Alltag bedeutet. Diese Gespräche zwischen Vermieter*innen und (potenziellen) Mieter*innen schaffen ein gegenseitiges Verständnis für die Projektziele sowie die individuellen Lebens- und Unternehmenslagen und Bedürfnisse.

Download

Muster Präambel eines Mietvertrags und Muster Immobilienanzeige

- Ladet eine Muster Präambel eines Mietvertrages herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

- Ladet ein Muster einer Immobilienanzeige für ein gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

Nicht vergessen

Anlagen zum Mietvertrag

Im Altbau oder Bestand zu vermieten, bedeutet unter anderem, die Gegebenheiten der Gebäude zu berücksichtigen. Zum Beispiel kann ein Satz im Mietvertrag die Mieter*innen auf die Hellhörigkeit alter Häuser hinweisen.

Um einen Mietvertrag rechtssicher zu gestalten, müssen alle Anlagen zum Mietvertrag im Vertrag genannt und angefügt sein. Rechtsbedeutsame Anlagen wie zum Beispiel die Hausordnung, in der der Umgang mit der Mietsache geregelt wird, müssen die Mietenden gesondert unterschreiben.

Da Mietverträge komplexe und sehr wichtige Vertragsdokumente sind, nehmen wir häufiger an Fortbildungen zu diesem Thema teil. Wird die professionelle Hausverwaltung im Vollbetrieb übernommen, ist die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen zu Mietrecht und Betriebskosten sogar verpflichtend.

Viertelsstunden: Stunden für das Viertel

Nach dem Modell der Viertelsstunden investieren Mieter*innen ihre Zeit jährlich in nachbarschaftliche Projekte. So können sie einen Teil ihrer Miete in Engagement erbringen – dadurch wird die Miete für viele, insbesondere für kleine Unternehmen und Freiberufler*innen, leistbarer. Das Prinzip der Viertelsstunden haben wir in der Samtweberei und der KoFabrik umgesetzt.

Das Zeitkontingent ist abhängig von der Anzahl der angemieteten Quadratmeter. Vertraglich können die Viertelsstunden in gewerblichen Mietverträgen verpflichtend als Teil der Inklusivmiete aufgenommen werden.

- Formalitäten: Inklusivmiete heißt, die Miete wird als Gesamtbetrag inklusive aller Nebenkosten gezahlt. Die Mieter*innen protokollieren ihre Viertelsstunden und legen sie am Ende des Jahres vor. Eine aufwendige Betriebskostenabrechnung entfällt.

- Vorteile: Für Gewerbemieter*innen wird die Miete leistbarer und sie werden aktiver Teil der Gemeinschaft. Dadurch profitiert das Viertel von ihrem Fachwissen und ihren Fähigkeiten. Zum Teil entstehen ungeahnte Projektideen, wenn Mieter*innen sich zusammentun.

- Abstriche: Viertelsstunden funktionieren nur dann, wenn zu geringen Mieten vermietet werden kann. Dann wird durch die Viertelsstunden die Differenz zur Marktmiete im Sinne des Gemeinwohls abgeschöpft. Gerade bei dynamischen Kleinunternehmen kann die zusätzliche ehrenamtliche Verantwortung einen zeitlichen Engpass verursachen. Können sie Viertelsstunden doch nicht leisten, dann kann zusätzlich Umsatzsteuer fällig werden – und unerwartete Kosten verursachen. Werden Viertelsstunden doch über die Betriebskosten abgerechnet, entsteht ein hoher Verwaltungsaufwand.

- Hinweis: Wer das Instrument der Viertelsstunden nutzen möchte, muss nicht notwendigerweise die Quadratmeterzahl als Bemessungsgrundlage ansetzen. Auch andere Möglichkeiten, beispielsweise die Zahl der Mitarbeitenden einer Mieteinheit, können in Betracht kommen. Grundsätzlich sind auch individuelle bilaterale Vereinbarungen, zum Beispiel Pat*innenschaften, möglich. Ziel ist es, die (Gewerbe-)Mieter*innen für das Gemeinwohl und die Nachbarschaft zu sensibilisieren. Mit ihrem Engagement und ihren Ideen leisten sie Beiträge, die den Bedarfen der Nachbarschaft entsprechen. Dieses Vorgehen ist sehr häufig eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Download

Muster Auszug Gewerbemietvertrag mit Viertelsstunden

Ladet einen Muster Auszug aus einem Gewerbemietvertrag herunter, die für die Umsetzung von Viertelsstunden notwendig ist. Hierin sind außerdem ein entsprechender Text für die Anlage zu demselben Mietvertrag sowie ein Muster für den Nachweis über erbrachte Viertelsstunden auf der letzten Seite des Dokuments enthalten.

Viertelsstunden nur im Gewerbe

Im Gegensatz zum Gewerbe können in Wohnmietverträgen keine Viertelsstunden vereinbart werden. Das Mietrecht schützt Privatpersonen, die Wohnraum mieten, stärker und setzt engere Grenzen. Diese können im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), Paragrafen 535 bis 580a, nachgelesen oder beim lokalen Mieter*innen-Verein in Erfahrung gebracht werden. Im Gewerbemietrecht besteht dagegen Vertragsfreiheit. Die Umlage der Neben- und Betriebskosten kann frei vereinbart werden. Es gilt: Alle Vereinbarungen müssen vertraglich festgehalten werden.

Mit Mieter*innen sprechen

Für uns geht nichts über ein Büro vor Ort, wo die Personen, die für Hausverwaltung zuständig sind, zu festen Zeiten ansprechbar sind. Klar ist: Nicht alle Wünsche können erfüllt werden. Schließlich muss die Hausverwaltung die Mieten einfordern und gleichzeitig fürs Gemeinwohl einstehen – so können unterschiedliche Erwartungen entstehen. Oft hilft ein persönliches Gespräch, um die Bedürfnisse beider Seiten – Mieter*innen und Vermieter*innen – unter einen Hut zu bringen. Freundliche, aber klare Kommunikation hat für uns zu guten Lösungen geführt. Bevor eine Meinungsverschiedenheit eskaliert, kann Mediation ein guter Weg sein, um Konflikte zu benennen und zu lösen.

Professionelle Hausverwaltung

- Eine Person, die die professionelle Vermietung und Hausverwaltung übernimmt, ist aus unserer Sicht unerlässlich für ein gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt.

- Der*die Hausverwalter*in erstellt Betriebskostenabrechnungen, koordiniert Handwerker*innen zur Instandsetzung der Immobilie und erstellt Mietverträge bei Neuvermietungen. Auf den ersten Blick ist das nicht anders als bei anderen Immobilien.

- Allerdings haben die Hausverwalter*innen ein tiefes Verständnis von dem Ort, den sie verwalten, und den Zielen des Projektes.

- Als erste Ansprechperson für alle Mieter*innen sind sie für einen reibungslosen Betrieb unerlässlich und sichern durch die professionelle Verwaltung der Immobilie(n) die Grundlage für alle Gemeinwohlaktivitäten.

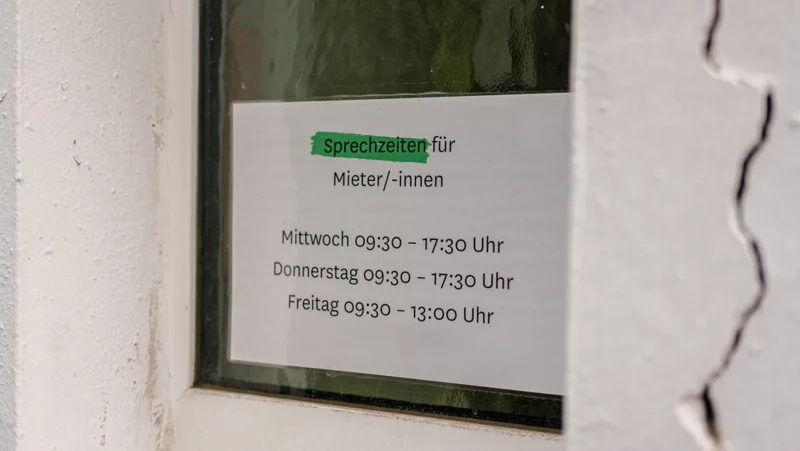

Feste Öffnungszeiten oder Sprechstunden

- Feste Öffnungszeiten für persönliche Gespräche haben sich bewährt. Gerade wenn es um sensible Themen wie Mietrückstände geht, ist ein persönliches Gespräch oft die beste Lösung.

- Die eigene Wohnung ist für alle Menschen die Existenzgrundlage, das sollte immer im Blick behalten werden.

- Für uns ist es hilfreich, die Ergebnisse der Gespräche schriftlich festzuhalten. Die Daten und Aussagen von Mieter*innen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Fortbildungen

- Bei gemischten Nutzungen in einem Gebäudeensemble, zum Beispiel Wohnen, Gewerbe, Schule und Gemeinwohlflächen, wird es schnell komplex mit den Mietverträgen und Regelungen.

- Fortbildungen zu Betriebskostenabrechnungen und Software helfen unseren Kolleg*innen in der Hausverwaltung, den Überblick zu behalten und alle fair zu behandeln.

- Ausgebildete Verwalter*innen von Wohnimmobilien sind sogar gesetzlich zur Weiterbildung verpflichtet. Sie müssen innerhalb von drei Jahren mindestens zwanzig Stunden Weiterbildung absolvieren.

Informationsveranstaltungen

- Müssen mehrere Mietparteien informiert werden, zum Beispiel über den Verlauf von Bauarbeiten, haben sich für uns gemeinsame Veranstaltungen bewährt.

- Hier klären sich Fragen und Mieter*innen vernetzen sich.

- Die Formate müssen nicht immer frontal sein, es kann auch Baustellenführungen geben oder Infostände – mit Waffeln dazu.

Mediation zur Lösung von Konflikten

Entstehen Konflikte zwischen Mietparteien oder zwischen Vermieter*in und Mieter*innen, können Konflikte manchmal noch durch Maßnahmen der Kommunikation gelöst werden. Manchmal braucht es darüber hinausgehende Mediation. Diesen Weg legen wir auch im Mietvertrag fest, bevor überhaupt Konflikte entstehen – so besteht Einigkeit darüber, wie mögliche Konflikte gelöst werden.

Grundlagen der Mediation, wie eine klare, wertschätzende und authentische Kommunikation, können in Seminaren erlernt werden. Sie vermitteln auch, ab welchem Zeitpunkt in einem Konflikt die Hinzunahme einer professionellen mediativen Begleitung ratsam ist.

Mieter*innen treffen

Ob während der Bauphase oder im laufenden Betrieb – regelmäßige Versammlungen der Mieter*innen sind eine tolle Gelegenheit, sich auszutauschen, neue Nachbar*innen kennenzulernen und gemeinsame Anliegen zu besprechen.

In gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten sind Mieter*innen oft selbst diejenigen, die Angebote auf den Gemeinwohlflächen schaffen, sei es ein Nähcafé, eine Lesung oder ein Kreativworkshop. Dadurch gibt es viele Überschneidungen mit den Nutzer*innen, die sich ebenfalls regelmäßig treffen, um neue Ideen und Veranstaltungen zu planen. So entsteht eine lebendige Gemeinschaft, zu der jede*r etwas beitragen kann.

Räume gemeinsam nutzen

Ob Teeküchen, Sanitäranlagen oder Gemeinschaftsbalkone – viele Bereiche lassen sich effizient von mehreren Parteien nutzen. Das bringt in der Planung und der täglichen Nutzung zwar viele Absprachen mit sich. Dennoch ist ein Flächensharing gewinnbringend, da mehr und bessere Ausstattung genutzt werden kann, als wenn jede einzelne Person oder Partei für dieselbe Ausstattung aufkommen muss.

Die gemeinsame Nutzung von Flächen spart nicht nur Kosten und Flächen für die Einzelpersonen, sondern bedeutet darüber hinaus einen nachhaltigeren Umgang mit begrenzten Ressourcen. Geteilte Flächen müssen im Mietvertrag angegeben und bei der Besichtigung benannt werden.